平面図形 に関する88記事をまとめました。くわしくは各リンク先を見てください。

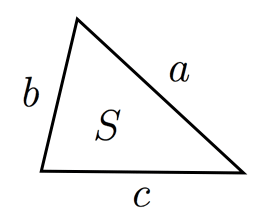

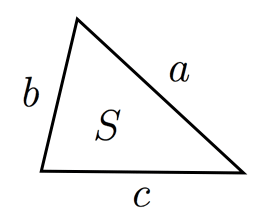

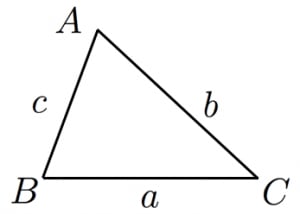

ヘロンの公式

3辺の長さが

a,b,c

の三角形の面積

S

は,

s=2a+b+c

と置くと,

S=s(s−a)(s−b)(s−c)

で計算できる。この公式をヘロンの公式と言う。

→ヘロンの公式の証明と使用例

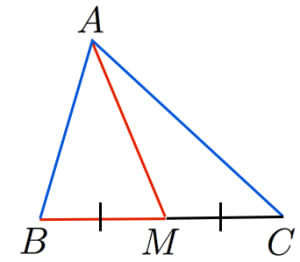

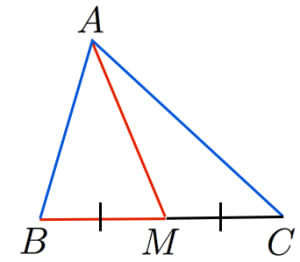

中線定理

中線定理(パップスの中線定理)とは,図において

AB2+AC2=2(AM2+BM2)

が成立するという定理。ただし,M

は

BC

の中点。

→中線定理の3通りの証明

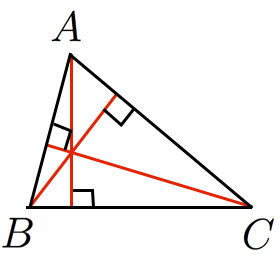

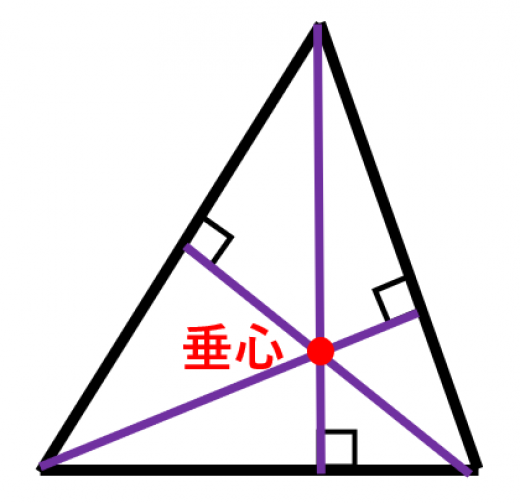

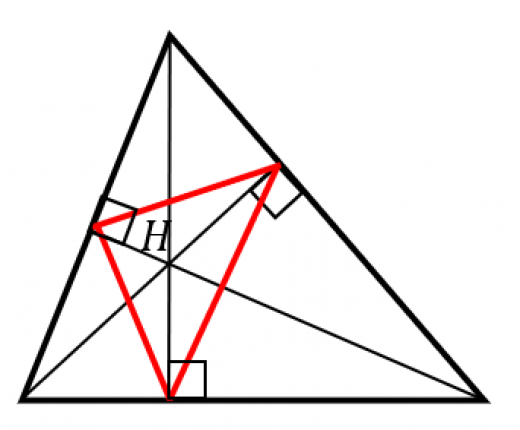

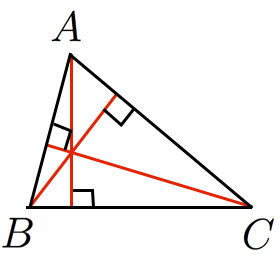

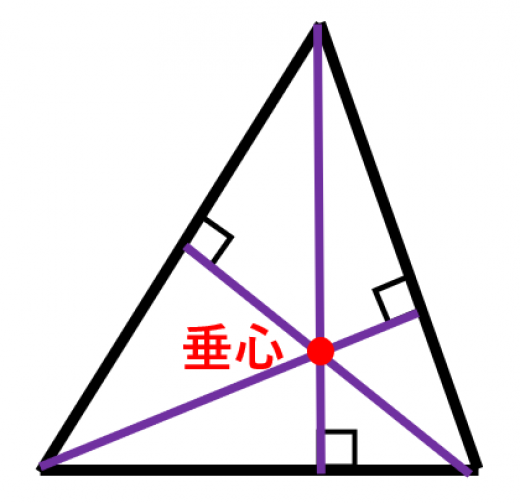

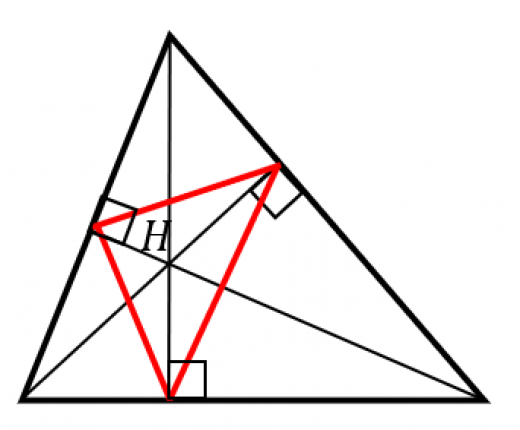

どんな三角形でも,各頂点から向かいの辺に下ろした3本の垂線は一点で交わる。その点を三角形の垂心と呼ぶ。

→垂心の存在の3通りの証明

三角形の成立条件(存在条件)

3辺の長さが

a,b,c

である三角形が存在する必要十分条件は,

a+b>c かつ b+c>a かつ c+a>b

→三角形の成立条件とその証明

第一余弦定理

三角形

ABC

に対して,

- a=bcosC+ccosB

- b=ccosA+acosC

- c=acosB+bcosA

→第一余弦定理とその3通りの証明

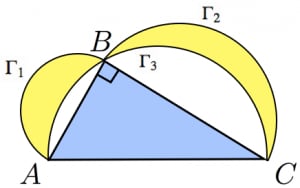

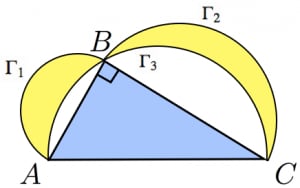

ヒポクラテスの定理

図において,黄色部分の面積と青い部分の面積は等しい。

→ヒポクラテスの定理とその証明

三平方の定理(ピタゴラスの定理):

∠C=90∘

であるような直角三角形において,a2+b2=c2

→三平方の定理の4通りの美しい証明

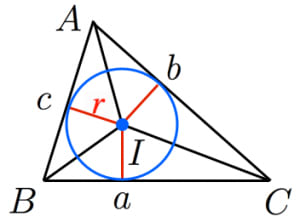

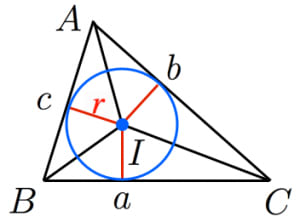

内接円の半径の計算方法

内接円とは,三角形の3つの辺全てに接する円のこと。内接円の半径は,

S=2r(a+b+c)

という公式を使って計算できる。

→内接円の半径と三角形の面積

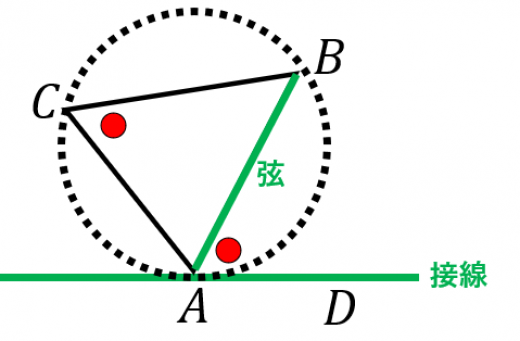

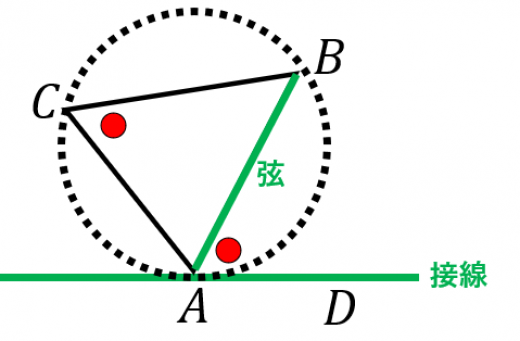

接弦定理

接線と弦のつくる角

∠BAD

は,その弦に対する円周角

∠ACB

と等しい。これを 接弦定理(せつげんていり) と言う。

→接弦定理の意味・例題・証明・逆をわかりやすく

相似比と面積比の関係

「面積比」は「相似比の2乗」と等しい

→相似比と面積比・体積比:いろいろな例と証明

任意の正の有理数

q

に対して,長さ

1

の線分が与えられれば長さ

q

の線分を定規とコンパスで作図できる。

→平方根の長さを作図する2通りの方法

三角形

ABC

の面積

S

は,

S=21absinC=21bcsinA=21casinB

→sinを用いた三角形の面積公式

ある図形を,ある直線に関して折り返す移動を線対称移動という。

ある図形を,ある点を中心に 180∘ 回転させる移動を点対称移動という。

→図形の対称移動・グラフの対称移動

円の方程式

座標平面における円の方程式には以下の2つの形がある:

→円の方程式と関連問題|座標・ベクトル・複素数

原点と点Aとの距離

d=(ax)2+(ay)2

d=(ax)2+(ay)2+(az)2

→平面,空間上の2点間の距離について

媒介変数表示とは,「関連する変数同士の関係を他の変数を用いて表すこと」です。

→媒介変数表示

定理

円周上にある3点 A,B,C を頂点とする三角形 ABC について,1辺が円の直径と一致するなら,ABC は直角三角形。

→直角三角形の定義とさまざまな公式

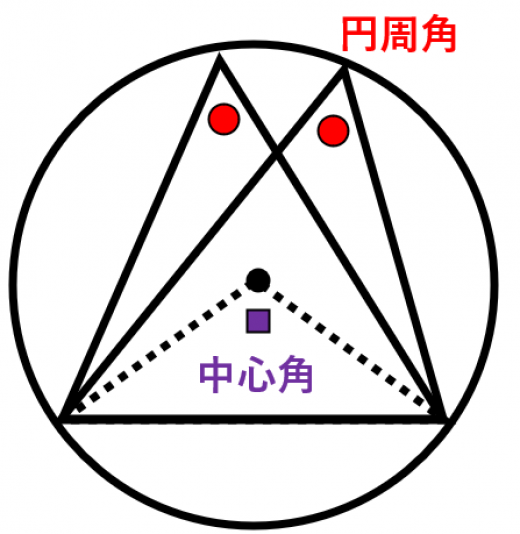

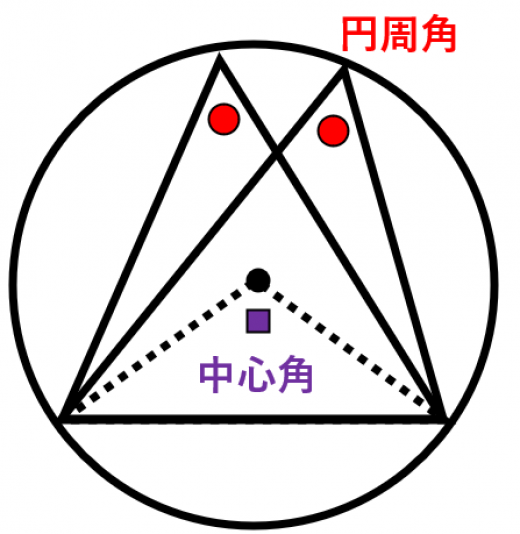

円周角の定理

- 中心角は円周角の2倍

- 同じ弧に対する円周角は全て等しい

→円周角の定理とその逆の証明

定義

線分 AB の垂直二等分線とは,AB の中点を通り AB と直交する直線のこと。

→垂直二等分線

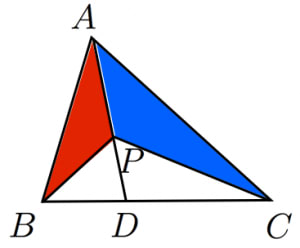

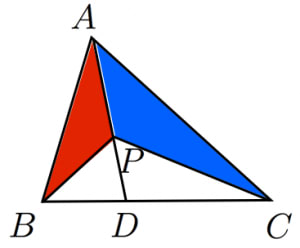

公式1

図において

△ ABP:△ ACP=BD:CD

→三角形の面積比にまつわる公式たち

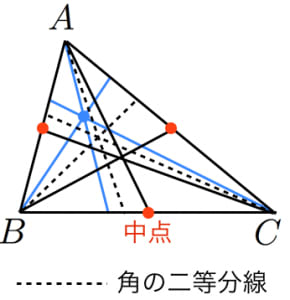

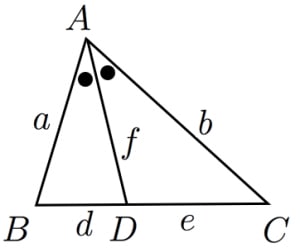

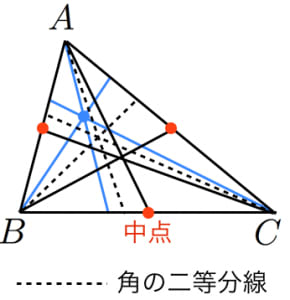

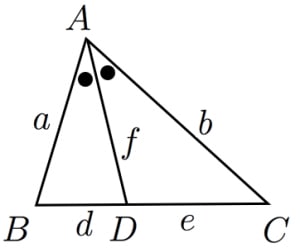

内角の二等分線に関する公式

内角の二等分線の図において,

- a:b=d:e

- (a+b)f=2abcos2A

- f2=ab−de

ただし,D は ∠A の二等分線と BC の交点で,AB=a,AC=b,BD=d,DC=e,AD=f

→角の二等分線に関する重要な3つの公式

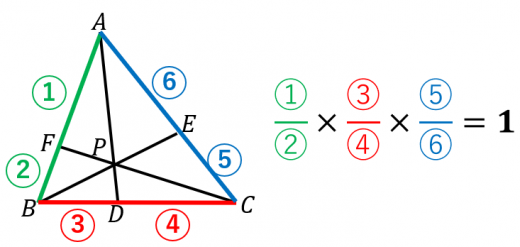

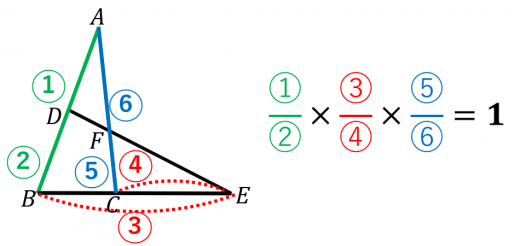

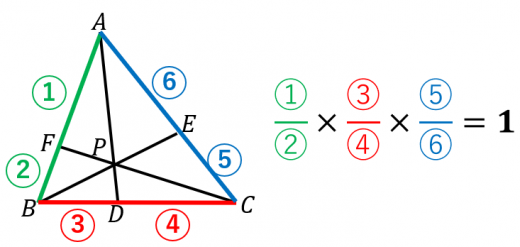

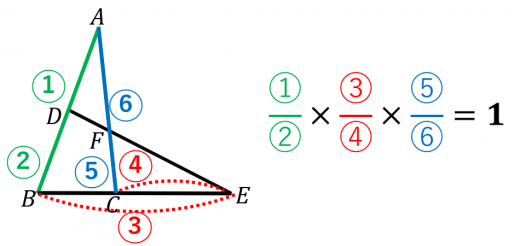

チェバの定理

図において,

FBAF×DCBD×EACE=1

が成立する。これをチェバの定理と言う。

→チェバの定理:例題と3通りの証明

スチュワートの定理

三角形

ABC

と辺

BC

上の点

P

に対して,

b2⋅BP+c2⋅CP=a(BP⋅CP+AP2)

が成立する。

→スチュワートの定理の証明とその仲間

三角形の自由度は 3 である。すなわち,三角形に関して(独立な)3個の情報が与えられたら残りの情報も分かる。

→三角形の決定条件と自由度

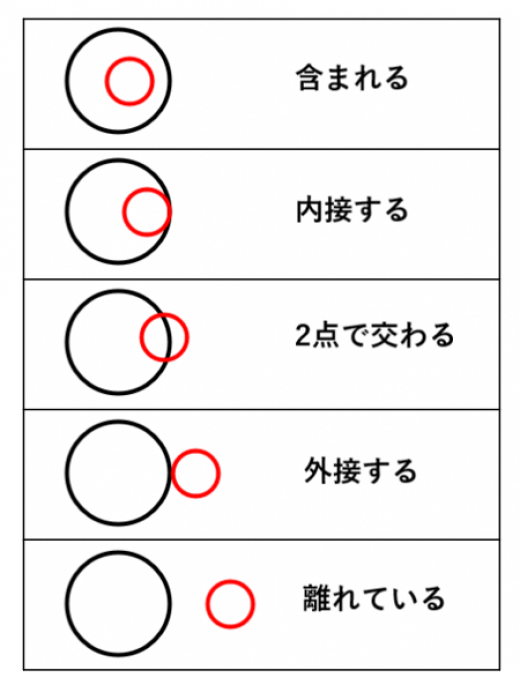

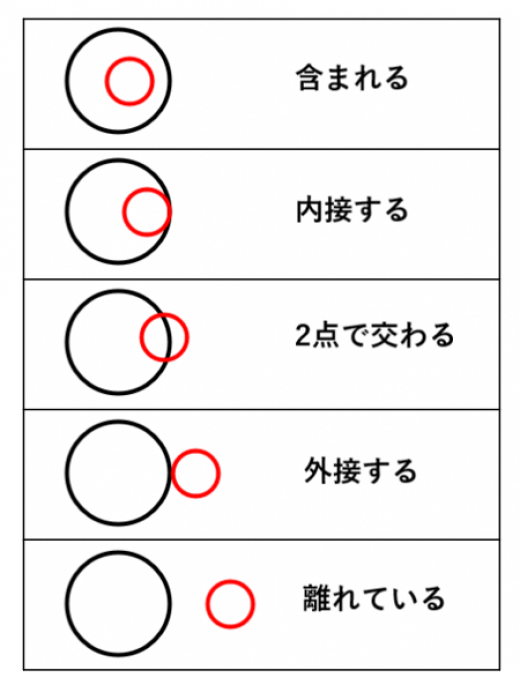

2つの円の位置関係

半径が異なる2つの円の位置関係は以下の5通り。

→2つの円の位置関係

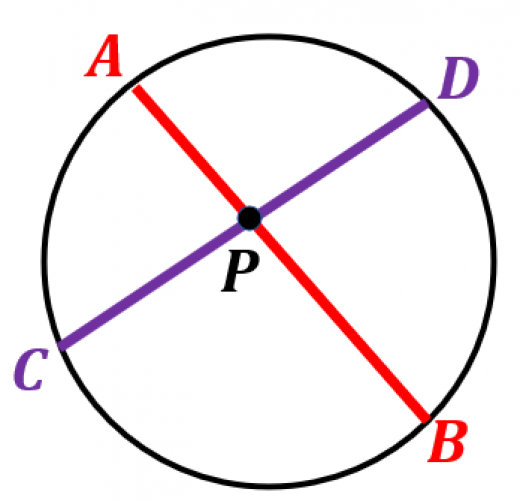

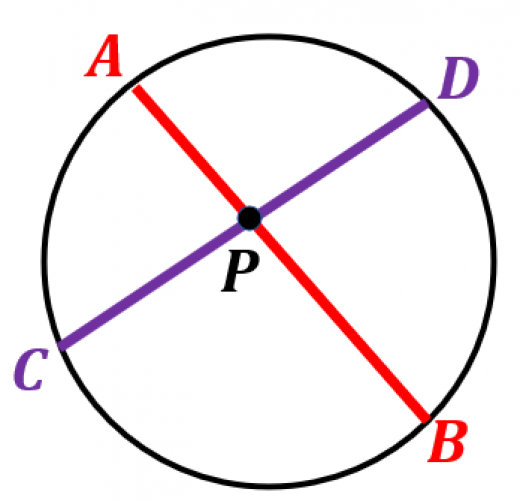

方べきの定理(タイプ1)

円周上に点 A,B,C,D がある。AB と CD が 円の内部の点 P で交わるとき,

PA×PB=PC×PD

→方べきの定理の意味と2通りの証明

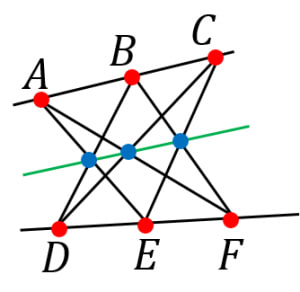

メネラウスの定理

図において,

DBAD×ECBE×FACF=1

が成立する。これをメネラウスの定理と言う。

→メネラウスの定理の覚え方と拡張

性質0

円周角の定理が使える。つまり,円に内接する四角形 ABCD において,

∠DAC=∠DBC などが成り立つ。

→円に内接する四角形の性質とその証明まとめ

正五角形の対角線

1辺の長さが1の正五角形の対角線の長さは 21+5 である。

→正五角形の対角線の長さと作図方法

内接円の半径

- 正三角形の内接円の半径は 63a≒0.289a

- 正方形の内接円の半径は 21a=0.5a

- 正五角形は 25−251a≒0.688a

- 正六角形は 23a≒0.866a

- 正八角形は 22+1a≒1.207a

→正多角形の内接円の半径・外接円の半径

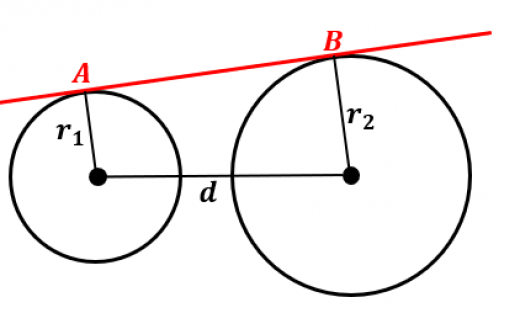

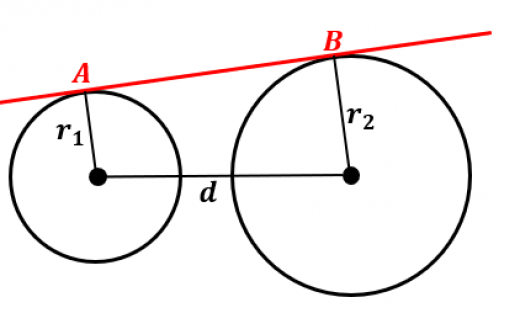

定理1

半径が r1,r2 であり,中心間の距離が d である2つの円がある。共通外接線上の2つの接点間の距離 AB は

d2−(r1−r2)2

→接点間の距離に関する有名問題4問(共通接線上の長さなど)

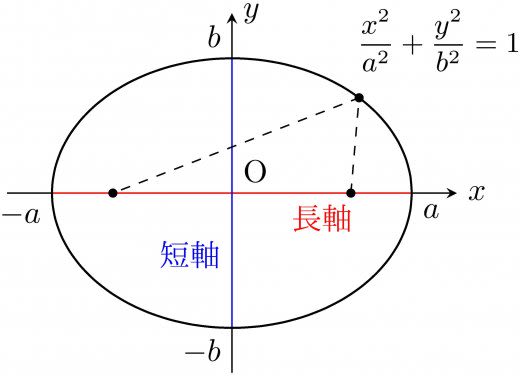

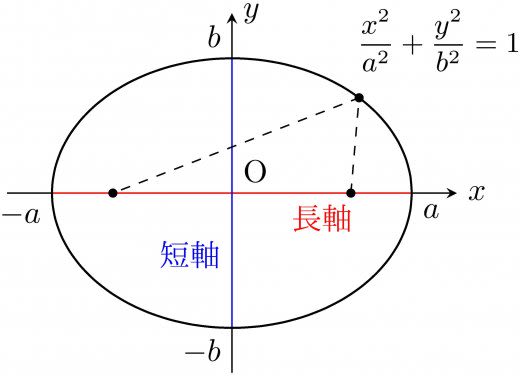

楕円とは

2点からの距離の和が一定である点の軌跡を楕円と言う。また,この2点のことを焦点という。

楕円の端を結ぶ直線のうち,長いものを 長軸,短いものを 短軸 という。

→楕円

3辺の長さが

a,b,c である三角形の外接円の半径を

R,面積を

S

とおくと,

S=4Rabc

→外接円の半径と三角形の面積の関係(S=abc/4R)

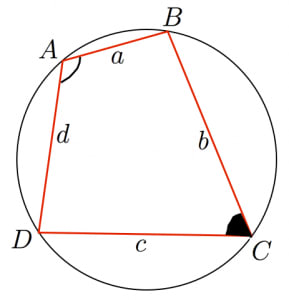

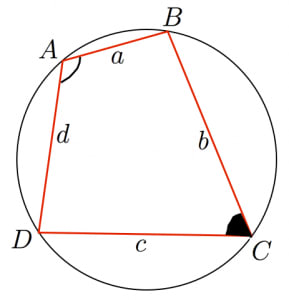

トレミーの定理

円に内接する四角形

ABCD

において,

AB×CD+AD×BC=AC×BD

が成立する。これをトレミーの定理と言う。

→トレミーの定理とその3通りの証明,応用例

ブラーマグプタの公式(Brahmagupta's formula)

円に内接する四角形

ABCD

において

AB=a,BC=b,CD=c,DA=d

とおくと,四角形

ABCD

の面積は,

S=(s−a)(s−b)(s−c)(s−d)

ただし,s=2a+b+c+d とおいた。

→ブラーマグプタの公式とその2通りの証明

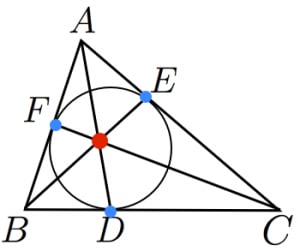

重心の定義

3本の中線(頂点と向かい合う辺の中点を結んだ線)は1点で交わる。この点を重心と呼ぶ。

→三角形の五心の覚えておくべき性質を整理

有名問題

正方形の4頂点を結ぶ方法で,使う線分の長さの総和が最も短いものを求めよ。

→正方形の頂点と最短距離

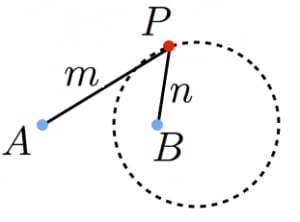

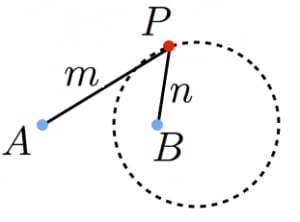

アポロニウスの定理

2点

A,B

からの距離の比が

m:n

で一定である点の軌跡は円である。これをアポロニウスの円と呼ぶ。

→アポロニウスの円の証明と応用

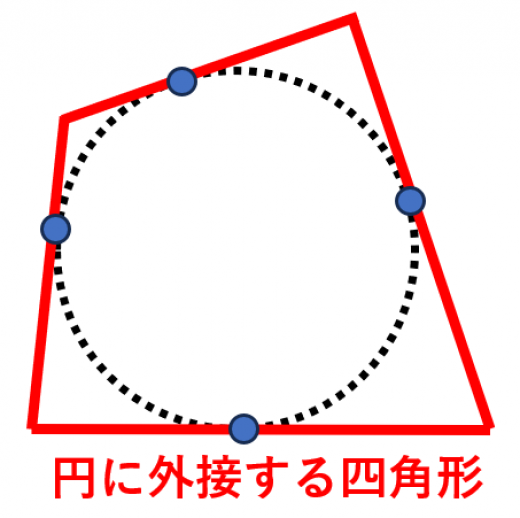

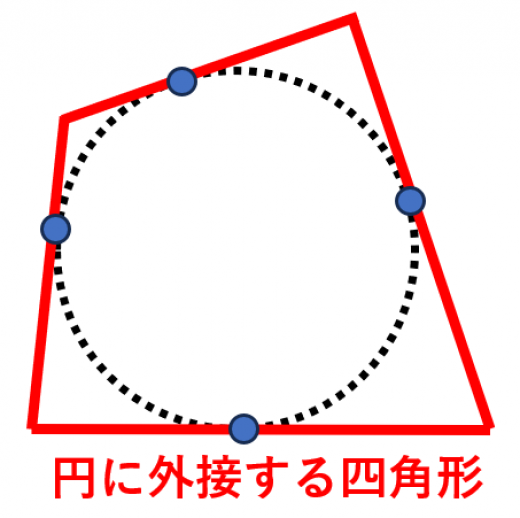

円に外接する四角形

円に外接する四角形とは「4つの辺すべてが同じ円に接する」四角形です。

→円に外接する四角形とその性質

- 難関大の図形問題は「どの道具を使って解答するか」から考える必要があることも。

- 昔の東大入試では簡単な問題も出題されている。

→東大数学(図形問題)のポイントと例題

定理

定円に内接する三角形の中で,面積が最大のものは正三角形である。

→円に内接する三角形の面積の最大値

性質1

周の長さが一定である長方形の中で,面積が最大のものは正方形。

→等周問題に関連する高校数学の問題

垂足三角形

三角形について,各頂点から対辺におろした垂線の足がなす三角形を垂足三角形と言う。

→垂足三角形の意味と5つの性質

問題(防衛医科2024)

△ABC があり ∠A=185π,∠B=95π,∠C=6π である。辺 BC 上に ∠BAD=6π を取り B から辺 AC に下した垂線との交点を H とし BH と AD の交点を E とする。

- tan3πtan94πtan185πtan187π を求めよ。

- ∠CEH を求めよ。

→tan を用いた図形の問題~防衛医科2024から

京都大学特色入試2023大問3

座標平面上の円 D1:x2+y2=64 と円 D2:x2+(y−4)2=9 に関して,以下の設問に答えよ。

-

座標平面上の3点 (0,8),(37,1),(−37,1) を頂点とする三角形の外接円は D1 であり,内接円は D2 であることを示せ。

-

D1 が外接円であり,さらに D2 が内接円である任意の三角形 △ABC に対して,実数 α,β,γ を

αβγ=2AB+BC+CA−BC,=2AB+BC+CA−CA,=2AB+BC+CA−AB

と定める。このとき αβ+βγ+γα=105 が成り立つことを示せ。

→三角形の面積にまつわる公式たち~京大特色2024を通して

問題(東北大学理学部数学科2022AO)

n を3以上の整数とする。正 n 角形 A の周の長さと円 C の周の長さが等しいとき,A の面積 S と C の面積 T の大小を比べよ。

→円と正多角形の間の等周問題~東北大学AO2022

京都大学特色入試2025第3問

座標平面における領域

A={(x,y)∣y≧ex}

で定まる図形 A を考える。A に対して,原点を中心とする回転や平行移動を,何回か行って得られる図形を n 個用意し,それぞれ A1,A2,⋯,An とする。

このとき,A1,A2,⋯,An により座標平面を覆うことのできる n の最小値を求めよ。

→図形と図形で”はさみうち”~京大特色2025第3問

東京大学理系数学2025年 第3問

平行四辺形 ABCD において,∠ABC=6π,AB=a,BC=b,a≦b とする。次の条件を満たす長方形 EFGH を考え,その面積を S とする。

条件:点 A,B,C,D はそれぞれ辺 EF,FG,GH,HE 上にある。

ただし,辺はその両端の点も含むものとする。

- ∠BCG=θ とするとき,S を a,b,θ を用いて表せ。

- S のとりうる値の最大値を a,b を用いて表せ。

→【解答・解説】東大理系数学2025 第3問

(初等幾何における)オイラーの定理

内接円の半径を

r,外接円の半径を

R

とおくとき,外心

O

と内心

I

との距離

d

は以下の式で表される:

d2=R2−2Rr=R(R−2r)

→オイラーの定理(内心と外心の距離)とオイラーの不等式の証明を3通りずつ

傍心の定義

任意の三角形について,1つの内角の二等分線と,残り2つの外角の二等分線は1点で交わる。この点を傍心と言う。

任意の三角形について,1つの内角の二等分線と,残り2つの外角の二等分線は1点で交わる。この点を傍心と言う。

→傍心の意味と性質・内心との比較

フェルマー点

-

三角形 ABC の各頂点からの距離の和 AF+BF+CF を最小にする点 F をフェルマー点と言う。

-

最大角が

120∘

未満の三角形

ABC

において,フェルマー点は三角形の内部に存在して

∠AFB=∠BFC=∠CFA=120∘

→三角形のフェルマー点の3通りの証明

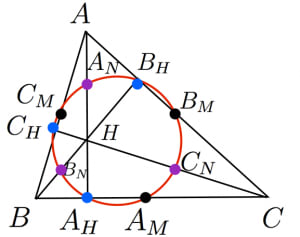

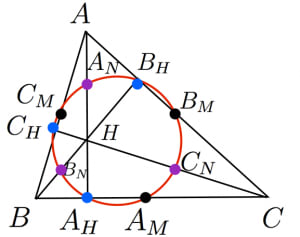

九点円の定理

任意の三角形

ABC

において,以下の9点は同一円周上にある。

- 3辺の中点

AM,BM,CM

- 垂線の足

AH,BH,CH

- 垂心と各頂点の中点

AN,BN,CN

→九点円の定理の証明と諸性質

根心の存在定理

3つの円が互いに2点で交わるとき,3本の根軸は一点で交わる。

→根軸の性質と根心の存在定理

任意の円は相似である。

特に,接する2つの円の相似の中心は接点である。

→接する2つの円の相似の中心

定理

三角形

ABC

の内接円と辺

BC

の接点を

D

とおく。D

から辺

BC

と垂直な直線と内接円の交点を

E

とおく。さらに

AE

と

BC

の交点を

F

とおくと,BD=CF

→内接円に関する数オリ頻出の図形

問題

鋭角三角形

ABC

の辺

BC

上に

∠PAB=∠BCA,

∠CAQ=∠ABC

となるように取る。また,AM

の中点が

P

,AN

の中点が

Q

となるように

M,N

を取る。

このとき

BM

と

CN

の交点

X

が

ABC

の外接円上にあることを証明せよ。

→2014年IMO第4問の解説

三角形の五心から各頂点までの距離を素早く導出できるようになっておきましょう!

→三角形の五心と頂点までの距離

複比(Cross-ratio)

同一直線上の四点

A,P,B,Q

に対して複比を,

(A,B;P,Q)=BPAP×AQBQ と定義する。

→複比の定義と複比が不変であることの証明

調和点列

同一直線上に四点

A,P,B,Q

がこの順にあるとき,

1:AP:PB=AQ:QB (線分 AB を同じ比で内分する点 P と外分する点 Q)

ならば四点

A,P,B,Q

を調和点列と言う。

→調和点列の様々な定義と具体例

反転変換

中心

O,半径

r

の円

Γ

がある。このとき,円

Γ

による反転を以下のように定義する。

P の行き先は,半直線 OP 上の点で,OP×OP′=r2 を満たす点 P′

→反転幾何の基礎

デザルグの定理

三角形

ABC

と

A′B′C′

がある。このとき,

AA′,BB′,CC′

が1点

O

で交わる

→

AB

と

A′B′

の交点

P,BC

と

B′C′

の交点

Q,CA

と

C′A′

の交点

R

は同一直線上にある。

→デザルグの定理とその三通りの証明

等角共役点

三角形

ABC

と点

P

がある。

角の頂点を通る直線

l

と角の二等分線に関して対称な直線

m

を

l

の等角共役線という。

AP,BP,CP の等角共役線は一点で交わり,これを P の等角共役点という。

→等角共役点とその証明

Kiepert(キエペルト,キーペルト)の定理

三角形

ABC

の外側(または内側)に相似な二等辺三角形

ABF,BCD,CAE

をつくる。このとき,AD,BE,CF

は1点

X

で交わる。

→Kiepertの定理とその証明

三角形

ABC

において,類似中線(中線を角の二等分線に関して折り返した直線)は

3

本あるが,それらは

1

点で交わる。

この点をルモアーヌ点(類似重心,Symmedian Point,Lemoine Point)と言う。

→ルモアーヌ点(類似重心)とその性質

ブロカール点(Brocard Point)

任意の三角形 ABC に対して,

∠PAB=∠PBC=∠PCA

を満たす点 P が(三角形 ABC の内部に)ただ1つ存在する。点 P を三角形 ABC のブロカール点と呼ぶ。

→ブロカール点の意味とブロカール角の性質

デカルトの円定理(Descartes' Circle Theorem)

半径が r1,r2,r3,r4 である4つの円が互いに外接するとき,

(r11+r21+r31+r41)2=2(r121+r221+r321+r421)

→デカルトの円定理と2通りの証明

ブレートシュナイダーの公式

四角形

ABCD

において,AB=a,BC=b,CD=c,DA=d,∠BAD+∠BCD=θ

とおくと,

四角形の

ABCD

の面積

S

は,

S=(s−a)(s−b)(s−c)(s−d)−abcdcos2(2θ)

ただし,s=2a+b+c+d とおいた。

→ブレートシュナイダーの公式~ブラーマグプタの公式の一般化

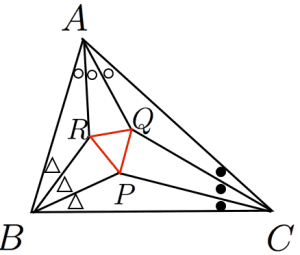

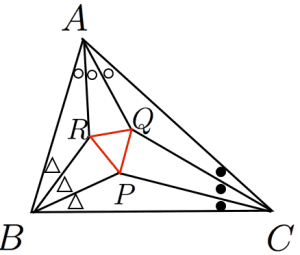

フランクモーリーの定理

任意の三角形 ABC において,3つの角の三等分線どうしが最初にぶつかる点を

P,Q,R

とおくと,三角形

PQR

は正三角形である。

→フランク・モーリーの定理の証明

シュタイナーレームス(Steiner-Lehmus)の定理

三角形

ABC

において

∠B

の二等分線と

AC

の交点を

D,∠C

の二等分線と

AB

の交点を

E

とおく。

BD=CE

ならば

∠B=∠C

→シュタイナーレームスの定理

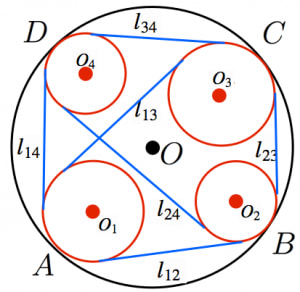

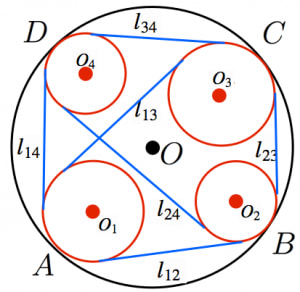

ケージーの定理(Casey's Theorem)

互いに交わらない4つの円

O1,O2,O3,O4

がそれぞれ点

A,B,C,D

で別の円

O

に(この順番に)内接しているとき,円

i

と

j

の共通外接線の長さを

lij

とおくと,

l12⋅l34+l14⋅l23=l13⋅l24

→ケージーの定理とその証明

定理1

三角形

ABC

の内接円の半径を

r

,各頂点から対辺に下ろした垂線の長さを

hA,hB,hC

とおくと,

r1=hA1+hB1+hC1

→図形の美しい3つの定理〜逆数の和〜

ニュートンの定理

中心が

O

である円に外接する四角形

ABCD

において対角線

AC

と

BD

の中点をそれぞれ

M,N

とおくと,M,N,O

は同一直線上にある。この直線をニュートン線と呼ぶ。

→ニュートンの定理とその証明

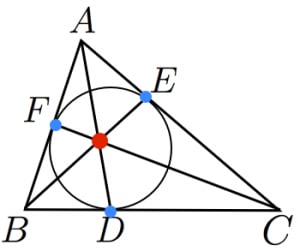

ジュルゴンヌ点(Gergonne point)

三角形 ABC において内接円と各辺の接点を D,E,F とおくとき,AD,BE,CF は一点で交わる。この点をジュルゴンヌ点という。

→ジュルゴンヌ点とナーゲル点の存在証明

「全ての三角形は二等辺三角形,さらに正三角形である」

を証明します。

もちろんそのような命題が成立するはずはないので,証明のどこかに嘘があります。探してみてください!

→全ての三角形が二等辺三角形であることの証明!?

-

一辺の長さが

r

の正三角形

ABC

を書く

-

各頂点を中心とし,半径が

r

の円を書く

-

全ての円の内部にある領域(緑の部分)をルーローの三角形と呼ぶ

→ルーローの三角形と定幅図形

射影平面とは

1.いつもの平面に無限遠点を加えたもの

2.半球を貼りあわせたもの

3.三次元空間中の原点を通る直線の集合

→射影平面の3通りの定義

4π=1−31+51−71+⋯

→円周率の求め方(いろいろな計算式)

三角形の中心としては,五心(外心・内心・重心・垂心・傍心)が有名ですが,実は他にもたくさんあります。

その中でも有名なもの,私が好きなものなど 36 個選んで図示してみました。

→三角形の中心(36個)を図示してみた

ミケルの定理

3点

ABC

と直線

BC

上の点

D,CA

上の点

E,AB

上の点

F

がある。この6点は全て異なるとする。

このとき,三つの円

Γ(AEF),Γ(BDF),Γ(CDE)

は一点で交わる。

→ミケルの定理とミケル円

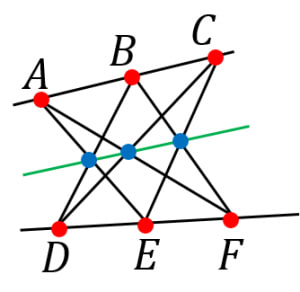

A,B,C

が同一直線上にある。

D,E,F

が同一直線上にある。

AE

と

BD

の交点を

P

BF

と

CE

の交点を

Q

CD

と

AF

の交点を

R

とするとき,P,Q,R

は同一直線上にある。

→平面幾何の美しい定理4つ

1:線分

GABCGADC

を

SADC:SABC

に内分する点が物理的重心。

→四角形の重心の2通りの求め方と注意点

練習問題

{x(θ)=3sinθy(θ)=2sin(2θ+6π)

と表されるリサージュ曲線で囲まれた領域の面積を求めよ。

→リサージュ曲線の定義とそれに関連する話

定理

正 n 角形 A1A2…An が半径 1 の円に内接しているとき,以下の1~4が成立する。

- k=2∑n(A1Ak)2=2n

- k=2∏n(A1Ak)=n

- k=2∑n(A1Ak)2m=n×2mCm(n>m>0)

- k=2∑n(A1Ak)21=12n2−1

→正多角形の対角線の長さの偶数乗和と積

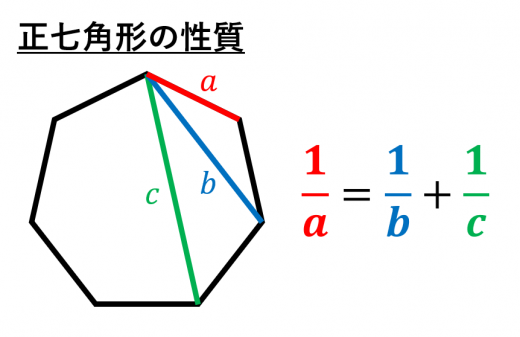

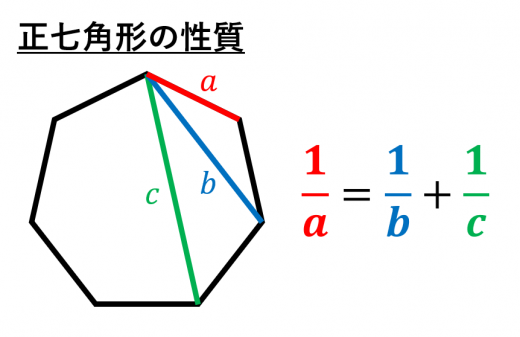

定理

正七角形の対角線(および辺)の長さを短い順に a,b,c とすると,

a1=b1+c1

が成立する。

→正七角形の対角線の性質

アインシュタイン問題

ただ1つの図形で平面を敷き詰めることができる。特に周期性のない敷き詰め方ができる図形がある。

→アインシュタイン問題~1つの図形による平面のタイリング

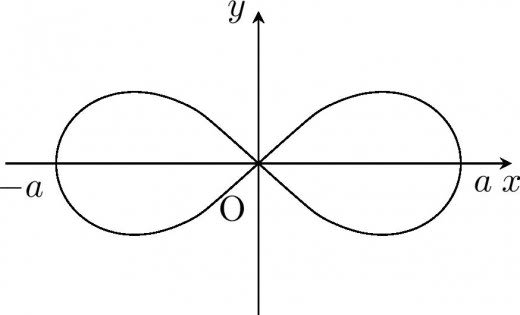

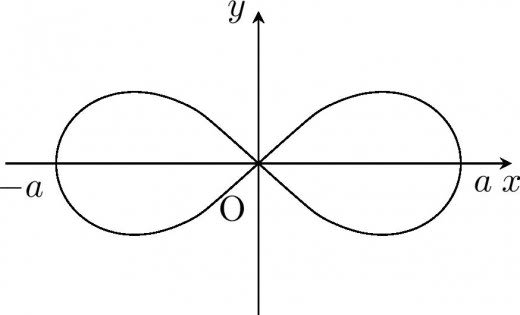

定義

レムニスケート曲線とは,極方程式 r2=a2cos2θ で表される曲線である。

しばしば連珠形ということもある。

→レムニスケート曲線とその性質

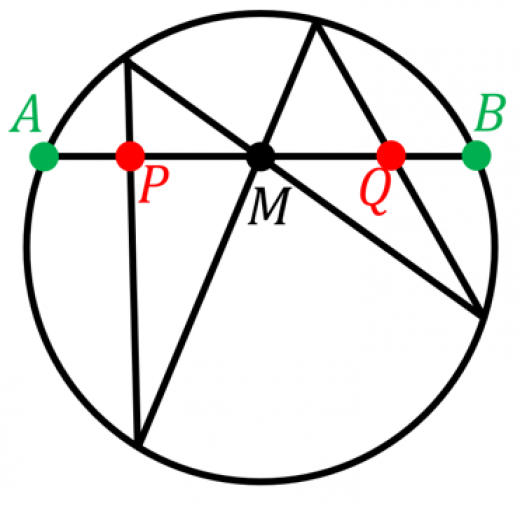

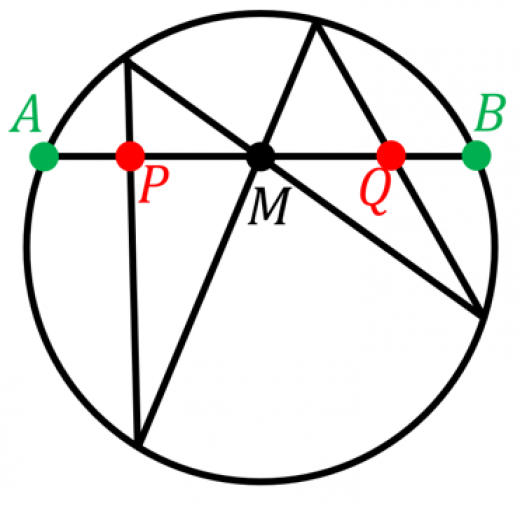

胡蝶定理(butterfly theorem)

図において,M は弦 AB の中点とする。

このとき,MP=MQ となる。

→胡蝶定理(butterfly theorem)

定義

R3\{O} に次のように同値関係 ∼ を定める。

(x,y,z),(x′,y′,z′)∈R3\{O} に対して

(x,y,z)∼(x′,y′,z′)⟺

ある 0 でない実数 k があって,x=kx′,y=ky′,z=kz′

この同値関係による商

R3\{O}/∼

を射影平面 RP2という。

→座標を用いた射影平面の定義

任意の三角形について,1つの内角の二等分線と,残り2つの外角の二等分線は1点で交わる。この点を傍心と言う。

任意の三角形について,1つの内角の二等分線と,残り2つの外角の二等分線は1点で交わる。この点を傍心と言う。