線形代数 に関する79記事をまとめました。くわしくは各リンク先を見てください。

一次独立の定義

以下の条件を満たすとき,ベクトル

v1,…,vk

は一次独立であるという。

条件:i=1∑kcivi=0 を満たす実数 c1,…,ck の組は c1=⋯=ck=0 のみ。

→ベクトルの一次独立,一次従属の定義と意味

関数などの演算

f

が,任意の

a,b,x,y

に対して

f(ax+by)=af(x)+bf(y)

を満たすとき,f

のそのような性質を線形性と呼ぶ。

→高校数学における線形性の8つの例

O(0,0,0),A(x1,y1,z1),B(x2,y2,z2),C(x3,y3,z3) を頂点とする四面体の体積は 61∣detM∣ となる。

→四面体の体積を求める2つの公式with行列式

n 本の線形独立なベクトル a1,a2,⋯,an を「用いて」正規直交基底を作る方法として,グラムシュミット(Gram–Schmidt)の正規直交化法がある。

→グラムシュミットの直交化法の意味と具体例

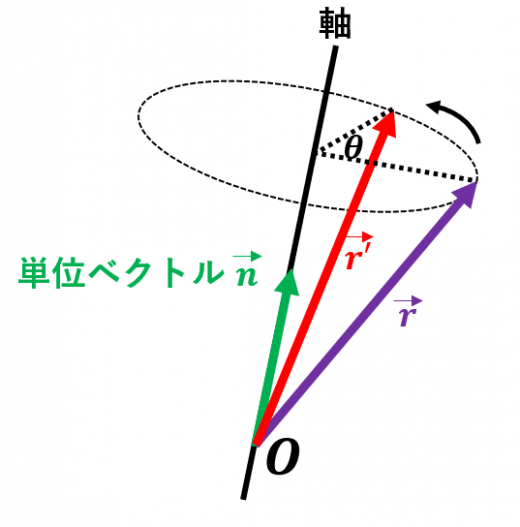

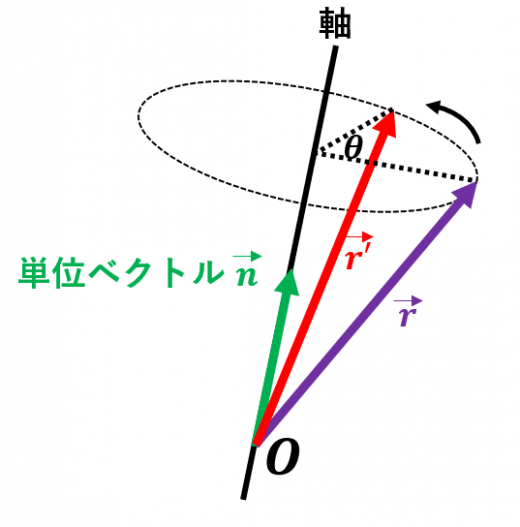

ロドリゲスの回転公式(ベクトル)

三次元空間において,n を軸として,r を θ 回転させた点 r′ は,

三次元空間において,n を軸として,r を θ 回転させた点 r′ は,

r′=(cosθ)r+(1−cosθ)(r⋅n)n+(sinθ)(n×r)

→ロドリゲスの回転公式(3次元の回転行列)

ヴァンデルモンド行列の定義

i=1,…,n について,i 列目が 1,xi,xi2,…,xin−1 である n×n 行列:

Vn=⎝⎛1x1x12⋮x1n−11x2x22⋮x2n−11x3x32⋮x3n−1⋯⋯⋯⋱⋯1xnxn2⋮xnn−1⎠⎞

をヴァンデルモンド行列と呼ぶ。

→ヴァンデルモンド行列式の証明と応用例

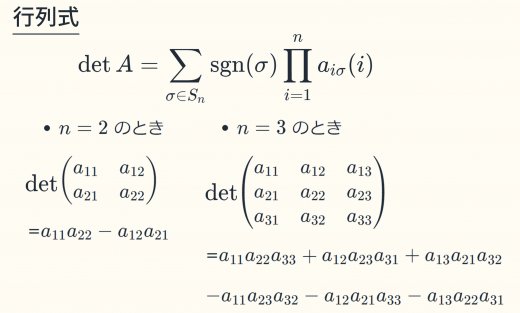

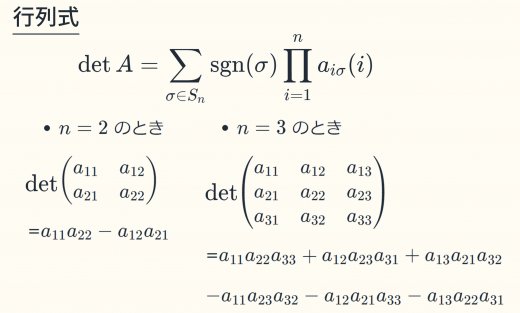

行列式とは,正方行列に対して決まる重要な量(スカラー)である。行列

A

の行列式を

detA

や

∣A∣

と表す。例えば

A=(a11a21a12a22)

の行列式は,

a11a22−a12a21

となる。

→行列式の基本的な定義・性質・意味

→バーコフ–フォン・ノイマンの定理

クラメル(Cramer)の公式

連立方程式

Ax=b

の解は,detA=0

のもとで,

xi=detAdetAi

である。ただし,xi

は

x

の第

i

成分であり,Ai は A の第 i 列の部分を b にしたもの。

→クラメルの公式の具体例と証明

固有値・固有ベクトルの定義

Ax=λx

が成立するとき

x

を

A

の固有ベクトル(英:eigenvector),λ

を

A

の固有値(英:eigenvalue)と言う。ただし,A は正方行列,x は 0

でないベクトル,λ は

スカラー。

→行列の固有値・固有ベクトルの定義と具体的な計算方法

行列積の定義(2×2の場合)

A=(a11a21a12a22),B=(b11b21b12b22)

のとき,

AB=(a11b11+a12b21a21b11+a22b21a11b12+a12b22a21b12+a22b22)

→行列の積の定義とその理由

行列

A,B,C,D

に対して

(A+BDC)−1=A−1−A−1B(D−1+CA−1B)−1CA−1

(ただし,行列の積が定義できるような適切なサイズ,および

A

などの逆行列の存在を仮定する)

特に

D=I

のとき,

(A+BC)−1=A−1−A−1B(I+CA−1B)−1CA−1

→逆行列の補助定理(Woodburyの恒等式)

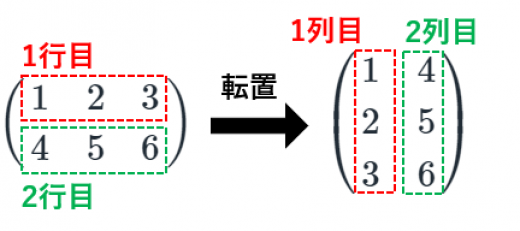

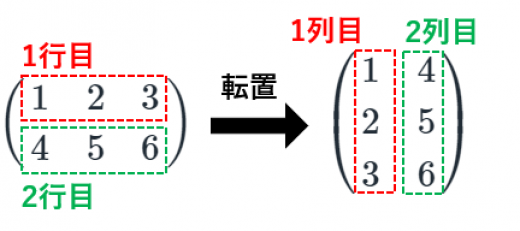

転置行列の定義

行列に対して「行」と「列」を入れ替えた行列を転置行列と言う。

→転置行列の意味・重要な7つの性質と証明

行列における次元定理

A

を

m×n

実行列とするとき,

rankA+dim(KerA)=n

→次元定理の意味,具体例,証明

マトロイドの定義

有限集合

E

とその部分集合族

F

について,以下の3つの条件が成立するとき

(E,F) のペアをマトロイドと言う。

-

∅∈F

-

X⊆Y

かつ

Y∈F

なら

X∈F

-

X,Y∈F

かつ

∣X∣<∣Y∣

ならある

e∈Y∖X

が存在して

X+e∈F

→マトロイドの定義と具体例

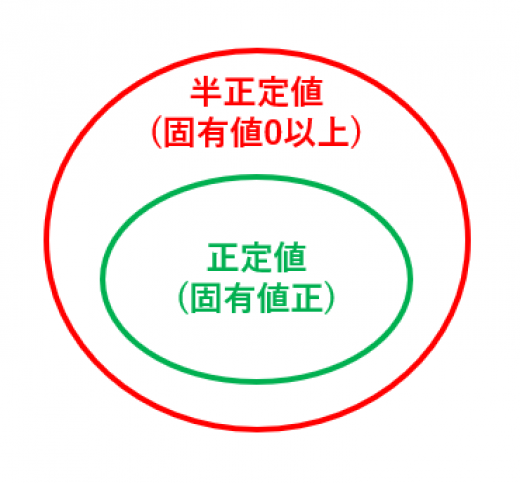

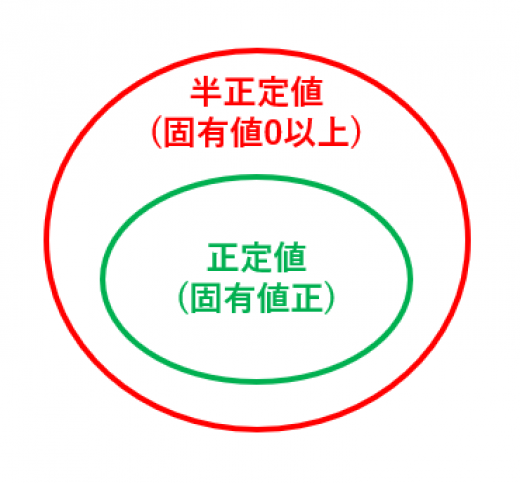

半正定値行列の定義

実対称行列について,

- 固有値がすべて 0 以上であるとき,半正定値行列という。

- 固有値がすべて正であるとき,正定値行列という。

→半正定値対称行列の意味と性質【固有値・二次形式・分解・小行列式】

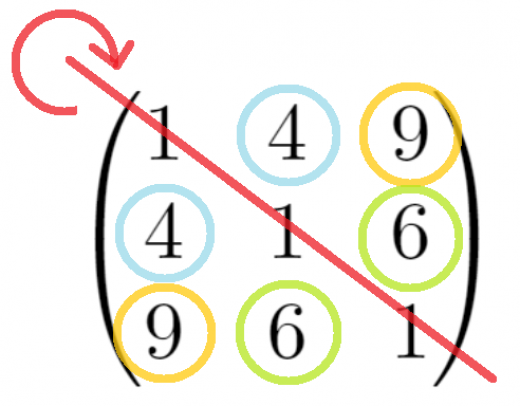

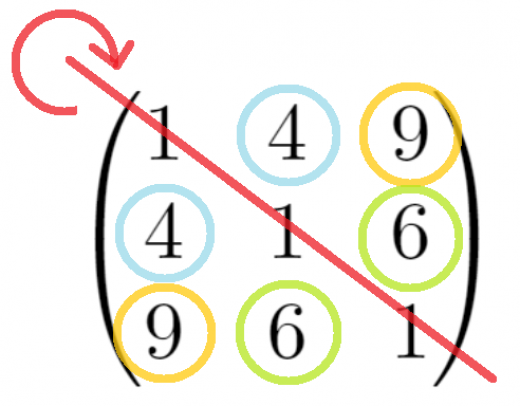

対称行列

行列 A が対称行列であるとは,転置しても変わらないことをいう。

つまり,A の i 行 j 列の成分を aij としたとき,aij=aji が成立する行列のことをいう。

→対称行列の定義と性質~固有値と固有ベクトルの性質

ケーリー・ハミルトンの定理

正方行列 A に対して,det(A−λI) という λ の多項式の λ の部分を A に変えたものはゼロ行列になる。

→固有多項式とケーリー・ハミルトンの定理

A⊤A

が正則なとき,∥Ax−b∥

を最小にする

x

はただ一つであり,それは

正規方程式:A⊤Ax=A⊤b を解くことで得られる。

→正規方程式の導出と計算例

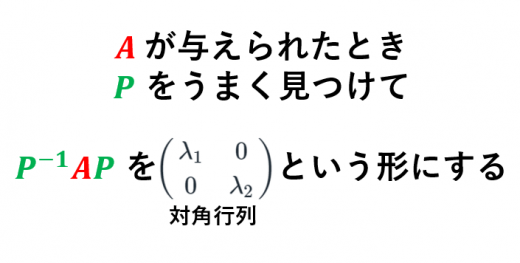

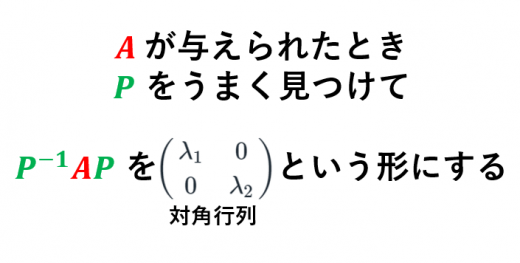

行列の対角化

与えられた正方行列

A

に対して,正則行列

P

をうまく取ってきて

P−1AP

を対角行列にする操作を対角化と言う。

→行列の対角化の意味と具体的な計算方法

トレースの定義

n×n

正方行列

A

に対して,対角成分の和

k=1∑nakk

を

A

のトレース(跡)と言い,trA

と書く。

→行列のトレースのいろいろな性質とその証明

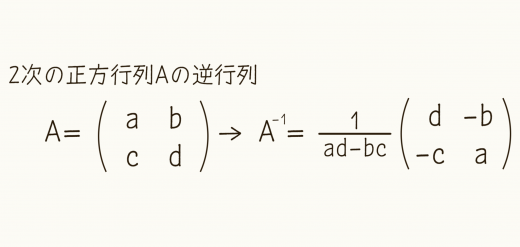

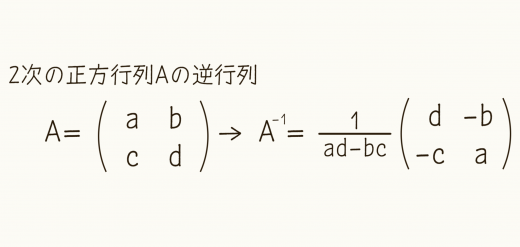

2×2行列の逆行列

A=(acbd) の逆行列は,A−1=ad−bc1(d−c−ba)

→逆行列の定義・逆行列を求める2通りの方法と例題

連立一次方程式の解法であるガウスの消去法(掃き出し法)を解説します。ガウスの消去法は,アイデアが簡単かつ計算時間が短いので広く利用されています。

→ガウスの消去法(掃き出し法)による連立一次方程式の解き方

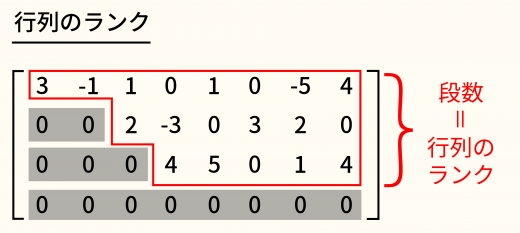

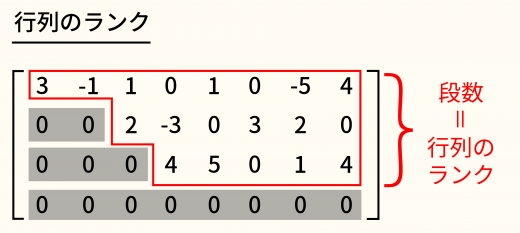

任意の行列に対してランク(rank)と呼ばれる重要な量が定まる。ランクにはいろいろな意味(性質)がある。

→行列のランク(rank)の8通りの同値な定義・性質

2つの対角化可能な行列 A,B について,

AB=BA⟺A と B は同時対角化可能

→同時対角化可能⇔交換可能の意味と証明

A

が正則なとき,

detT=detAdet(D−CA−1B)

D

が正則なとき,

detT=detDdet(A−BD−1C)

→ブロック行列の行列式,逆行列の公式と証明

直交行列の同値な5つの定義

-

U⊤=U−1

-

U の n 本の行ベクトルが正規直交基底をなす

-

U の n 本の列ベクトルが正規直交基底をなす

-

任意の x∈Rn に対して ∥Ux∥=∥x∥

-

任意の x,y∈Rn に対して Ux⋅Uy=x⋅y

→直交行列の5つの定義と性質の証明

二次形式とは,二次の項のみからなる多項式のこと。例えば,3x12−2x1x2+4x22

は二次形式。

→二次形式の意味,微分,標準形など

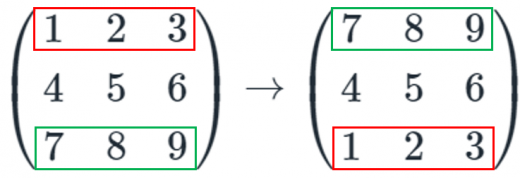

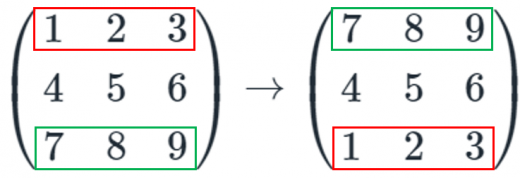

操作1. 交換

ある行と別の行を交換する。

例. 1行目と3行目を交換する

→行列の基本変形の意味と応用(rank・行列式の計算)

カーネル(核)の定義

行列

A

に対して,Ax=0

を満たすベクトル

x

の集合を

A

のカーネル(または核)と言い,KerA

と書くことが多い。

→行列のカーネル(核)の性質と求め方

A⊤A の固有値分解と AA⊤ の固有値分解ができれば,A の特異値分解 A=UΣV が計算できる。

→特異値分解の定義,性質,具体例

性質1

∥A∥F2=tr(AA⊤)=tr(A⊤A)

→行列のフロベニウスノルムとその性質

- pfA=M∑sgn(M)(i,j)∈M∏aij

- permA=σ∑i=1∏naiσ(i)

- hafA=M∑(i,j)∈M∏aij

→行列のパフィアン,パーマネント,ハフニアン

定理

an+k=pk−1an+k−1+pk−2an+k−2+⋯+p1an+1+p0an

という漸化式について,k

次方程式

ϕ(λ)=λk−pk−1λk−1−pk−2λk−2−⋯−p1λ−p0=0

を特性方程式と言う。特性方程式の解

λ1,⋯,λk

が全て異なるとき,数列

an

の一般項は

an=C1λ1n+C2λ2n+⋯+Ckλkn

と表せる(C1,⋯,Ck

は初期条件によって決まる定数)。

→漸化式の特性方程式の意味とうまくいく理由

ビネ・コーシーの定理

A

を

m×n

行列,B

を

n×m

行列とする。

m≤n

なら,

detAB=S∑detA[S]detB[S]

→ビネ・コーシーの定理とその証明

任意の正方行列

A

に対して,ある正則行列

P

が存在して,P−1AP=J

(J

はジョルダンブロックを対角に並べた行列)になるようにできる。

→ジョルダン標準形の意味と求め方

行列の指数関数(eの行列乗)の定義

正方行列

A

に対して,eA を以下の式で定義する。

eA=I+A+2!A2+3!A3+⋯

→行列の指数関数とその性質

対角化(またはジョルダン標準形)を用いて正方行列の

n

乗を計算できる。

→行列のn乗の求め方と例題

正則行列とは

正方行列 A について,AB=BA=I(単位行列)となる行列 B が存在するとき,A を正則行列と言う。

→行列が正則であることの意味と5つの条件

→上三角行列と下三角行列の意味と6つの定理

各要素が

1

または

−1

で,各行が互いに直交するような正方行列をアダマール行列 (Hadamard matrix) と言う。

→アダマール行列の定義と性質

⎝⎛13000246000579000810120001113⎠⎞

のように,

対角成分とそれに隣接する成分(副対角成分)以外が

0

であるような正方行列を三重対角行列と言う。

→三重対角行列の特殊形の固有値は綺麗

対角化可能な正方行列

A について,全ての固有値が

−1 より大きく

1 より小さいとき,

k=0∑∞Ak=I+A+A2+⋯

は (I−A)−1 に収束する。

→行列の無限等比級数

「テンソル」という言葉には,

- 代数学における「ベクトル空間のテンソル積」

- 物理や微分幾何における「テンソル場」

- その他,数の高次元配列としてのテンソルなど

といった,さまざまな意味がある。

→テンソルとは何か Part.1

交代行列の定義

交代行列とは,⎝⎛0−1−210−3230⎠⎞ のように,A⊤=−A を満たす正方行列,つまり転置するとマイナス1倍になる行列のこと。

→交代行列の定義と性質

「テンソル」という言葉には,

- 代数学における「ベクトル空間のテンソル積」

- 物理や微分幾何における「テンソル場」

- その他,数の高次元配列としてのテンソルなど

といった,さまざまな意味がある。

→テンソルとは何か Part.2

例題

次の連立微分方程式を解け。

⎩⎨⎧dtdx1(t)=x1(t)−2x2(t)dtdx2(t)=x1(t)+4x2(t)

ただし x1(0)=1,x2(0)=−2 とする。

→連立微分方程式の3通りの解き方

行列の指数関数の定義

正方行列 A に対して,eA は

eA=I+A+2!A2+3!A3+⋯

と定義される。

→行列の指数関数の計算方法

巡回行列

⎝⎛xzyyxzzyx⎠⎞ のように,「左上~右下方向」に同じ値が並んだ行列を巡回行列(循環行列,Circulant matrix)という。

→巡回行列の固有値・固有ベクトルと行列式

射影行列の定義

P2=P を満たす正方行列 P を射影行列という。

→射影行列のイメージと楽しい公式

エルミート行列

(12−i2+i1) のように「転置して複素共役をとっても変わらない行列」を エルミート行列(Hermitian matrix)という。以下の性質がある:

- 固有値は実数

- 固有ベクトルたちは直交

- ユニタリ行列で対角化可能

→エルミート行列とその性質,ユニタリ対角化の証明

ユニタリ行列の定義

-

U∗=U−1

-

U の n 本の行ベクトルが正規直交基底をなす

-

U の n 本の列ベクトルが正規直交基底をなす

-

任意の x∈Cn に対して ∥Ux∥=∥x∥

-

任意の x,y∈Cn に対して Ux⋅Uy=x⋅y

→ユニタリ行列の定義と性質の証明

シルベスターの慣性法則

1(大雑把な言い方):

多変数の二次関数を平方完成したとき,二乗の係数のプラス・0・マイナスの数は平方完成のやり方によらない。

2(数式で正確に):

対称行列 A に対して,正の固有値の数,0 の固有値の数,負の固有値の数を p(A),z(A),n(A) とおく。正則行列 S を用いて B=S⊤AS という関係が成立するなら,p(A)=p(B),z(A)=z(B),n(A)=n(B)

3(簡潔な言い方):

互いに合同な行列の固有値の各符号の数は同じ。

→シルベスターの慣性法則の意味と証明

単位行列の定義

対角成分が 1 で,それ以外の成分が 0 である正方行列を単位行列と言う。

- サイズ2の単位行列:(1001)

- サイズ3の単位行列:⎝⎛100010001⎠⎞

→単位行列の意味と性質,1との比較

定理1

任意の m×n 複素行列 A に対して,以下の4つの条件を満たす n×m 複素行列 B がただ1つ存在する。

- ABA=A

- BAB=B

- (AB)∗=AB

- (BA)∗=BA

→一般化逆行列(ムーア・ペンローズの疑似逆行列)

定理1(最小ノルム解)

Ax=b を満たす x の中で ∥x∥2 を最小にする解 x∗ がただ1つ存在し,

x∗=A⊤(AA⊤)−1b

ただし,A は行ベクトルが線形独立な m×n 行列,x は n 次元ベクトル,b は m 次元ベクトルとする。

→最小ノルム解の導出と図による理解

QR分解

任意の正方行列 A に対して,あるユニタリ行列 Q と上三角行列 R が存在して A=QR

と分解できる。

→行列のQR分解と応用(固有値・最小二乗法)

正規行列の定義

正方行列 A が AA∗=A∗A を満たすとき,A を正規行列(normal matrix)と言う。

→正規行列の意味と3つの代表例

余因子とは

正方行列に対して

「i 行目と j 列目を除いた行列」の行列式に (−1)i+j をかけたもの

を(i,j) 余因子と言う。

→余因子と余因子行列

スペクトル分解(射影行列による表現)

任意の正規行列 A は以下のように分解できる。

A=i=1∑NλiPλi

ただし,λ1,...,λN は A の相異なる固有値すべてで,Pλi は固有値 λi の固有空間への射影行列。

→行列のスペクトル分解

内積空間(計量ベクトル空間)

V を実ベクトル空間とする。x,y∈V に対して実数を定める関数

⟨x,y⟩:V×V→R が以下の1~4を満たすとき,⟨ , ⟩ を内積といい,V を内積空間(計量ベクトル空間)という。

- ⟨x,y⟩=⟨y,x⟩(エルミート性)

- ⟨x+ay,z⟩=⟨x,z⟩+a⟨y,z⟩(x,y,z∈V,a∈R)(線型性)

- ⟨x,x⟩≧0(正定値性)

- ⟨x,x⟩=0⇒x=0(非退化性)

→内積の入ったベクトル空間~内積空間(計量ベクトル空間)

定理

V を内積空間とする。ここで内積を ⟨,⟩ で表す。

V の部分空間 W の直交補空間 W⊥ を

W⊥={v∈V∣∀w∈W,⟨v,w⟩=0}

と定める。

※ 内積空間よりも広く,双線型形式というものが定義されたベクトル空間であれば,直交補空間を定義することができます。

→直交補空間の性質

定理

実ノルム空間 V について,中線定理

∥x+y∥2+∥x−y∥2=2(∥x∥2+∥y∥2)

が成立するとき,

⟨x,y⟩=41(∥x+y∥2−∥x−y∥2)

により内積が定まる。

またこうして得られた内積において

⟨x,x⟩=∥x∥

となる。

→ノルム空間はいつ内積空間になるのか?~証明

定義

detA=σ∈Sn∑sgn(σ)i=1∏naiσ(i)=σ∈Sn∑sgn(σ) a1σ(1)a2σ(2)⋯anσ(n)

→攻略! 行列式計算~その2~

定義

detA=σ∈Sn∑sgn(σ)i=1∏naiσ(i)=σ∈Sn∑sgn(σ) a1σ(1)a2σ(2)⋯anσ(n)

→攻略! 行列式計算~その1:基本練習問題8パターン

定義

detA=σ∈Sn∑sgn(σ)i=1∏naiσ(i)=σ∈Sn∑sgn(σ) a1σ(1)a2σ(2)⋯anσ(n)

→攻略! 行列式計算~その3:固有値を活用した計算

岩澤分解

正則な 2×2 行列は,回転行列・対角行列・(対角成分が 1 である)上三角行列の積,つまり

(cosθ−sinθsinθcosθ)(x00y)(10t1)

という形に分解できる。

→岩澤分解

定義

行列 A の最小多項式とは,最高次数の係数が 1 の多項式 f であって f(A)=O となるもののうち次数が一番小さいものである。

→行列の最小多項式

行列の上三角化

与えられた正方行列

A

に対して,ユニタリ行列(直交行列)

P

をうまく取ってきて

P−1AP

を上三角行列にできる。

※ A の固有値が全て実数の場合,直交行列で三角化できる。

→行列の上三角化~グラム・シュミットの直交化法を用いて

定義

ベクトル空間 V の2つの基底 {v1,…,vn},{v1′,…,vn′} について

(v1′⋯vn′)=(v1⋯vn)P

を満たす n×n 正方行列 P を基底の変換行列という。ただし,

- (v1′⋯vn′) とは,n 本の縦ベクトル v1′,...,vn′ を横に並べた n×n 行列

- (v1⋯vn) とは,n 本の縦ベクトル v1,...,vn を横に並べた n×n 行列

→基底の変換行列~定義と具体例

定義

ベクトル空間 V と W の基底をそれぞれ {v1,⋯,vn} と {w1,⋯,wm} とする。

ベクトル空間の線型写像 f:V→W について

⎩⎨⎧f(v1)=a11w1+a21w2+⋯+am1wmf(v2)=a12w1+a22w2+⋯+am2wm⋮f(vm)=a1nw1+a2nw2+⋯+amnwm

と表されたとする。この係数を並べた行列

⎝⎛a11a21⋮am1a12a22⋮am2⋯⋯⋱⋯a1na2n⋮amn⎠⎞

を{v1,⋯,vn} と {w1,⋯,wm} による線型写像の表現行列という。

つまり表現行列とは,

(f(v1)⋯f(vn))=(w1⋯wm)A

と表すことができる行列 A のことである。

→線型写像の表現行列とその例

随伴行列の定義

行列

A

に対して,転置して複素共役を取った行列 A∗=A⊤ を,随伴行列(共役転置行列・エルミート転置行列)という。

→随伴行列の定義・重要な性質

線型写像

V,W を K 上のベクトル空間とする。(K は体,例えば R や C など)

写像 p:V→W が

- ϕ(v1+v2)=ϕ(v1)+ϕ(v2)(v1,v2∈V)

- ϕ(cv)=cϕ(v)(a∈K,v∈V)

を満たすとき ϕ を線型写像(線型変換)という。

→線型写像とその例~行列・一次変換など

定義

V をベクトル空間,W を V の部分ベクトル空間とする。

V 上の二項関係 ∼ を v∼v′⟺v−v′∈W で定義すると,∼ は同値関係を成す。V をこの同値関係で割った商集合はベクトル空間の構造を持つ。

これを商ベクトル空間といい,V/W と書く。

→商ベクトル空間

対角化(ジョルダン標準形)は表現行列により説明ができる。

→表現行列の観点から見た対角化

定理

対角化可能な行列 A,B について次の2つは同値である。

- AB=BA を満たす。

- A,B は同時対角化である。つまり,ある正則行列 P があって PAP−1 と PBP−1 は対角行列にできる。

→同時対角化の練習問題~院試の問題を通して

定理

n×n 行列 A に対して,固有値 λ の固有ベクトル全体(に 0 ベクトルを加えたもの)の集合はベクトル空間になる。これを λ に対する固有空間 という。

→行列の固有空間とその性質

群構造を成す行列の集合を行列群という。代表的なものに GLn(C),SLn(C),O(n),U(n) がある。

→一般線型群・ユニタリ群・直交群

定理

有限次元ベクトル空間 V の部分空間 W について,次が成り立つ。

- dimV≥dimW

- dimV=dimW であれば V=W になる。

→線型代数の有名事実~部分空間と次元の関係について

三次元空間において, を軸として, を 回転させた点 は,

三次元空間において, を軸として, を 回転させた点 は,