複素数 に関する20記事をまとめました。くわしくは各リンク先を見てください。

共役複素数

複素数 a+bi に対して,a−bi のことを共役な複素数と言います(ただし a,b は実数)。

例えば,2+3i に対して共役な複素数は 2−3i です。

→共役複素数の覚えておくべき性質

複素数がなぜ必要なのか?

→複素数は,自然界の法則や数学の定理を記述するのに非常に便利だから。

→複素数の存在意義と様々な例

定理

複素数のルートは2つある。それらは複素数平面で原点対称な位置に存在する。

→複素数のルートを求める2通りの方法

複素数の絶対値

複素数 z=a+bi の絶対値 ∣z∣ を ∣z∣=a2+b2 で定める。

→複素数の絶対値の定義といろいろな性質

→複素数,虚数,純虚数,実数

ω

の多項式は必ず

Aω+B

という形まで計算できる。特に試験問題では

A=0

となる場合が圧倒的に多い。

→1の三乗根オメガを用いた計算と因数分解

複素数

α,β,γ

に対応する複素数平面上の3点

A(α),B(β),C(γ)

が正三角形となる必要十分条件は,

(α−β)2+(β−γ)2+(γ−α)2=0

→複素数平面において正三角形となる条件

複素数

α,β

に対応する二点

A(α),B(β)

と原点

O

でつくられる三角形

OAB

の面積は,

41∣αβ−αβ∣=21∣Im(αβ)∣

→複素数平面における三角形の面積

- z=z∣z∣2

特に,∣z∣=1 のとき,z=z1

→複素数平面の基本的な公式集

極形式

複素数を a+bi ではなく

r(cosθ+isinθ)

という形で表すことがあります。これを複素数の極形式と言います。

→複素数平面における極形式と回転

1のn乗根の性質

-

1の n 乗根は複素数平面の単位円周上に等間隔で並ぶ。

-

1の

n

乗根は全部で

n

個あるが,それらの和は0である。

-

1の n 乗根のうちどれでもよいので1つを ζ とおくと ζ=ζn−1=ζ1

→1のn乗根の性質と複素数平面

数 a に対して,n 乗して a になるような数を a の n 乗根という。

→累乗根の定義と具体例

問題

複素数平面において,

∣z−3∣+∣z+3∣=4

を満たす複素数 z 全体を C とする。

(1) α が C 上を動くとき,α の軌跡によって囲まれる部分の面積を求めよ。

(2) α が C 上を動くとき,α∣α∣ の軌跡によって囲まれる部分の面積を求めよ。

→複素数分野:練習問題一覧|入試数学コンテスト過去問集

ド・モアブルの定理

正の整数 n と任意の実数 θ に対して,

(cosθ+isinθ)n=cosnθ+isinnθ

→ド・モアブルの定理の意味と証明

複素数平面における直線の方程式の一般形は,

az−az+b=0

(ただし,a

は任意の複素数で

b

は純虚数)

→複素数平面における直線の方程式

一次分数変換

a,b,c,d

を

ad=bc

なる複素数とする。複素数に対して複素数を返す関数で,

f(z)=cz+daz+b という形のものを一次分数変換(またはメビウス変換)という。

→一次分数変換(メビウス変換)と円円対応

東京大学理系数学2025年 第6問

複素数平面上の点 21 を中心とする半径 21 の円の周から原点を除いた曲線を C とする。

-

曲線 C 上の複素数 z に対し,z1 の実部は 1 であることを示せ。

-

α,β を曲線 C 上の相異なる複素数とするとき,α21+β21 とりうる範囲を複素数平面上に図示せよ。

-

γ を (2) で求めた範囲に属さない複素数とするとき,γ1 の実部がとりうる値の最大値と最小値を求め

よ。

→【解答・解説】東大理系数学2025 第6問

シムソンの定理

三角形

ABC

と点

D

がある。D

から直線

BC,CA,AB

に下ろした垂線の足を

P,Q,R

とおく。

このとき,D が三角形 ABC の外接円上にあるならば,P,Q,R は同一直線上にある。この直線をシムソン線と呼ぶ。

→シムソンの定理とその2通りの証明

問題

次の値を求めよ。

- 100C0+100C2+⋯+100C100

- 100C0+100C3+⋯+100C99

- 100C0+100C4+⋯+100C100

→飛び飛びの二項係数の和

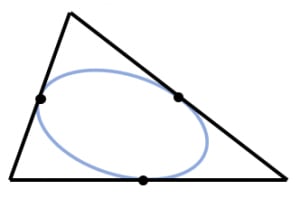

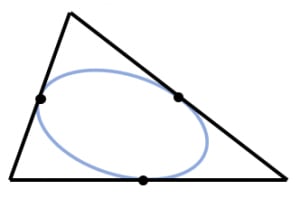

任意の三角形に対して,各辺と中点で接する楕円がただ一つ存在する。これをシュタイナーの(内接)楕円と呼ぶ。

→シュタイナーの内接楕円,Mardenの定理,Gauss–Lucasの定理