三角比・三角関数 に関する44記事をまとめました。くわしくは各リンク先を見てください。

15∘ の三角比は

sin15∘cos15∘tan15∘=46−2=46+2=6+26−2=2−3

である。

→sin15°、cos15°、tan15°【覚えておくと便利な三角比】

正弦定理(簡単バージョン)

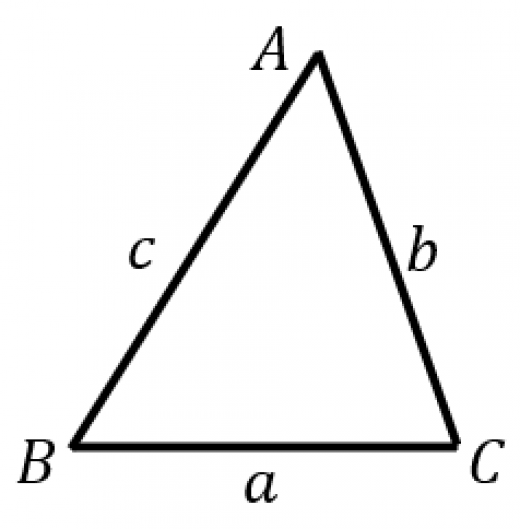

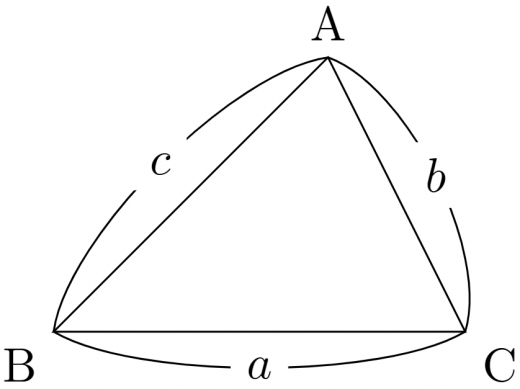

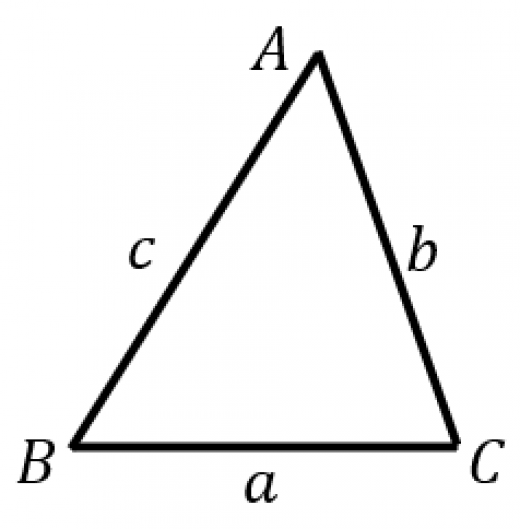

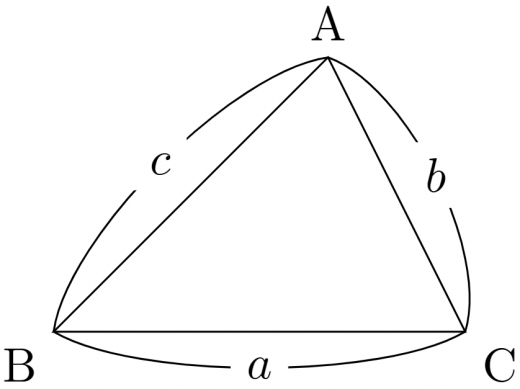

正弦定理とは,三角形において,

sinAa=sinBb=sinCc

が成立するという定理。ただし,

- A,B,C は3つの内角の大きさ。

- a=BC,b=CA,c=AB は3辺の長さ。

→正弦定理の意味と6通りの証明・頻出の応用例

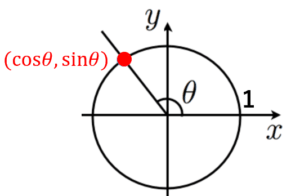

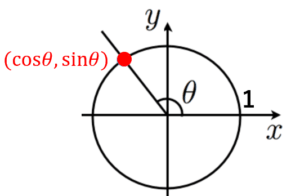

三角関数の定義

三角関数とは,以下で定義される

sinθ,cosθ,tanθ

のことです。

-

sinθ とは,単位円上の角度 θ に対応する点の y 座標

-

cosθ とは,単位円上の角度 θ に対応する点の x 座標

-

tanθ とは,cosθsinθ のこと

→三角関数の基本公式一覧

secx=cosx1

cscx=sinx1

cotx=tanx1

→三角関数sec, cosec, cotと記号の意味

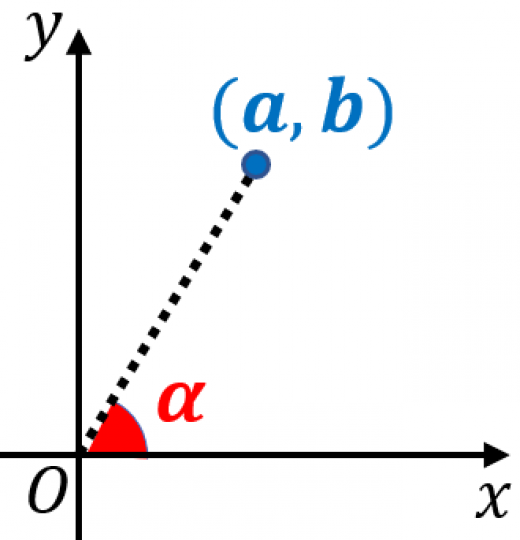

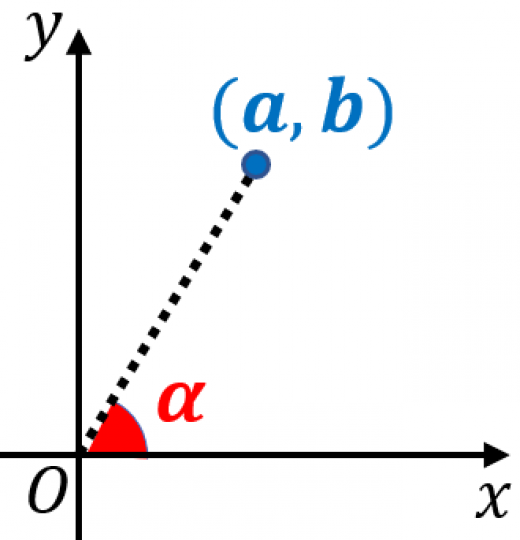

三角関数の合成公式

asinθ+bcosθ=a2+b2sin(θ+α)

ただし,α は図のように (a,b) に対応する角度。つまり「x 軸の正の部分を反時計回りにいくら回転したら (a,b) を通るか」を表す角度。つまり,cosα=a2+b2a,sinα=a2+b2b

を満たす。

→三角関数の合成のやり方・証明・応用

三角関数の加法定理

任意の実数 α,β に対して

-

sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ

-

sin(α−β)=sinαcosβ−cosαsinβ

-

cos(α+β)=cosαcosβ−sinαsinβ

-

cos(α−β)=cosαcosβ+sinαsinβ

-

tan(α+β)=1−tanαtanβtanα+tanβ

-

tan(α−β)=1+tanαtanβtanα−tanβ

ただし,5,6は tanα,tanβ,tan(α±β) が定義できる場合における式。

→加法定理の証明(一般角に対する厳密な方法)

sinx

および

cosx

は微分すると位相が90度進む。積分すると位相が90度遅れる。

→三角関数を微分すると位相が90度進むこと

三角関数の積和公式

-

sinAcosB=21{sin(A+B)+sin(A−B)}

-

sinAsinB=21{−cos(A+B)+cos(A−B)}

-

cosAcosB=21{cos(A+B)+cos(A−B)}

→積和公式の導出と覚え方

三角関数の還元公式

〜 90∘−θ(余角)の公式〜

- sin(90∘−θ)=cosθ

- cos(90∘−θ)=sinθ

- tan(90∘−θ)=tanθ1

〜 90∘+θ の公式〜

- sin(90∘+θ)=cosθ

- cos(90∘+θ)=−sinθ

- tan(90∘+θ)=−tanθ1

〜 180∘−θ(補角)の公式〜

- sin(180∘−θ)=sinθ

- cos(180∘−θ)=−cosθ

- tan(180∘−θ)=−tanθ

〜 180∘+θ の公式〜

- sin(180∘+θ)=−sinθ

- cos(180∘+θ)=−cosθ

- tan(180∘+θ)=tanθ

〜 360∘+θ の公式〜

- sin(360∘+θ)=sinθ

- cos(360∘+θ)=cosθ

- tan(360∘+θ)=tanθ

〜−θ(負角)の公式〜

- sin(−θ)=−sinθ

- cos(−θ)=cosθ

- tan(−θ)=−tanθ

→90°+θ,180°+θなどの三角比の公式と覚え方

2倍角の公式

2倍角の公式は,2θ の三角関数を θ の三角関数で表す以下の公式です。

→2倍角の公式とその証明

三角関数の相互関係

-

sin2θ+cos2θ=1

-

tanθ=cosθsinθ

-

1+tan2θ=cos2θ1

-

1+tan2θ1=sin2θ1

→三角関数の相互関係とその証明

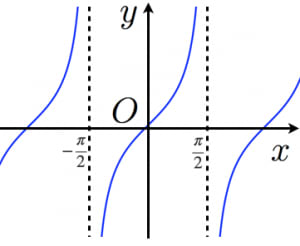

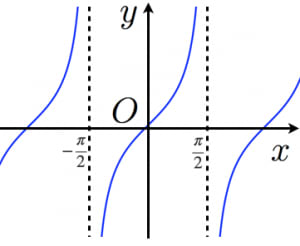

y=tan x のグラフ

y=tanx

のグラフは図のようになる。

→y=tanxのグラフといろいろな性質

タンジェントの加法定理

tan(α+β)=1−tanαtanβtanα+tanβ

tan(α−β)=1+tanαtanβtanα−tanβ

(ただし,tan

の中身が全て

2π

の奇数倍にならないものとする)

→タンジェントの加法定理とその拡張

三角関数の微分公式(導関数)

- (sinx)′=cosx

- (cosx)′=−sinx

- (tanx)′=cos2x1

→三角関数の微分公式と問題例

OA=ba=⎝⎛a1a2a3⎠⎞, OB=b=⎝⎛b1b2b3⎠⎞

としたとき,三角形 OAB の面積 S は以下のように表せる。

-

S=21∥ba∥2∥b∥2−(ba⋅b)2

-

S=21(a2b3−a3b2)2+(a3b1−b3a1)2+(a1b2−a2b1)2

→三角形の面積のベクトル・成分を用いた公式

三角方程式

三角方程式とは,

cosθ=22

ような三角関数を含む方程式のことです。

→三角方程式の解き方

定理

円周上にある3点 A,B,C を頂点とする三角形 ABC について,1辺が円の直径と一致するなら,ABC は直角三角形。

→直角三角形の定義とさまざまな公式

単位円の定義

単位円とは,原点を中心とする半径1の円のこと。

→単位円の意味・三角比との関係

ここまでのまとめ

- y=sinx,y=cosx,y=tanx のグラフの形は覚える

- y=sinx と y=cosx は同じ形で,片方を 2π 平行移動すると重なる

- y=sinx と y=cosx の周期は 2π,y=tanx の周期は π

→三角関数のグラフの特徴と簡単な書き方

余弦定理

三角形 ABC において,

a2=b2+c2−2bccosAb2=c2+a2−2cacosBc2=a2+b2−2abcosC

が成り立つ。

なお,頂点 A に対応する角を A,頂点 B に対応する角を B,頂点 C に対応する角を C としている。

→余弦定理とその証明

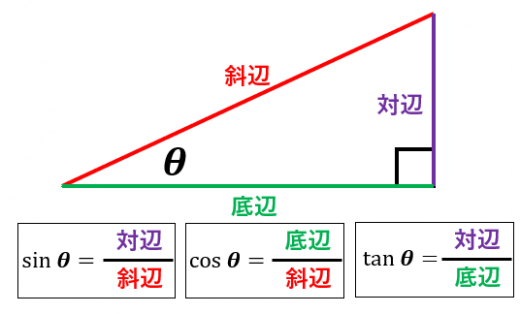

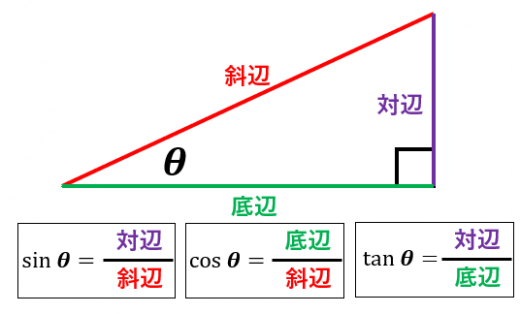

sin, cos, tan とは

(図のように θ を含む直角三角形を描いたもとで)

- sinθ とは 対辺の長さ/斜辺の長さ のこと

- cosθ とは 底辺の長さ/斜辺の長さ のこと

- tanθ とは 対辺の長さ/底辺の長さ のこと

→sin、cos、tan の意味

2倍角の公式

半角の公式は,2θ の三角関数を θ の三角関数で表す公式:

sin22θcos22θtan22θ=21−cosθ=21+cosθ=1+cosθ1−cosθ

→半角の公式

四倍角の公式は加法定理から導ける。オイラーの公式(ド・モアブルの定理)からも導ける。

→四倍角の公式の証明と考察

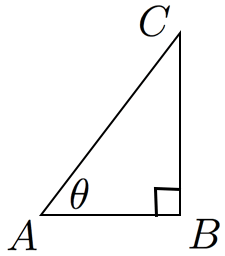

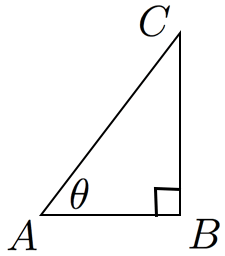

三角関数の定義1

0<θ<90∘ を満たす θ に対して

∠A=θ,∠B=90∘

となる直角三角形を描き,

sinθ=ACBC,cosθ=ACAB,tanθ=ABBC

と定義する。

→三角関数の4通りの定義とメリットデメリット

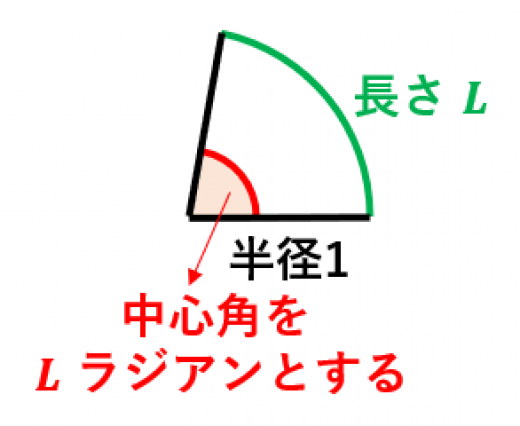

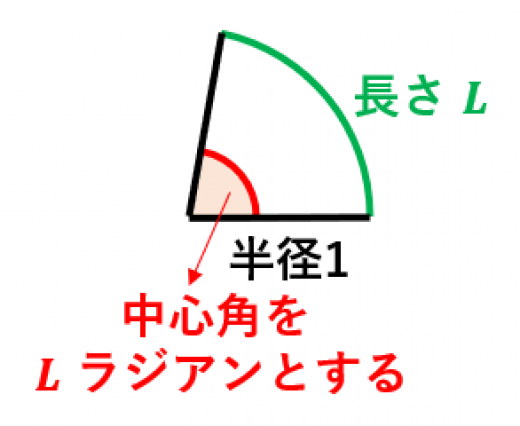

弧度法

弧度法とは「半径が 1 で弧の長さが L である扇形の中心角を L ラジアンとする」ような角度の表し方。

→弧度法の意味と度数法に対するメリット

正接定理

三角形

ABC

において,

tan2A+Btan2A−B=a+ba−b

→正接定理とその証明

問題

サイコロを3回振り,出た目を順に a,b,c とする。S=sinaπsinbπcoscπ とおく。

(1) 2⋅5π=π−3⋅5π を用いることで sin5π を求めよ。

(2) S=0 となる確率を求めよ。

(3) S が整数となる確率を求めよ。

(4) S が有理数となる確率を求めよ。

→三角関数分野:練習問題一覧|入試数学コンテスト過去問集

三角関数の和積公式

sinA+sinB=2sin2A+Bcos2A−B

sinA−sinB=2cos2A+Bsin2A−B

cosA+cosB=2cos2A+Bcos2A−B

cosA−cosB=−2sin2A+Bsin2A−B

→和積公式の覚え方と証明:覚えるべきか毎回導出すべきか?

置換積分の公式(不定積分)

x=g(t) と置換すると,

∫f(x)dx=∫f(g(t))dtdxdt

である。

→三角関数に関する置換積分3パターン

18∘ の三角比は

sin18∘cos18∘tan18∘=45−1=410+25=5+251

である。

→sin18°、cos18°、tan18°【覚えておくと便利な三角比】

(i) sinx≤x(x≥0)

(ii) cosx≥1−2x2(x∈R)

(iii)

sinx≥x−6x3(x≥0)

(iiii)

cosx≤1−2x2+24x4(x∈R)

→マクローリン展開にまつわる三角関数の不等式

定理1(チェビシェフ多項式)

cosnθ は cosθ の n 次多項式で表せる。

→チェビシェフ多項式

ラグランジュの三角恒等式(Lagrange's trigonometric identities)

(位相が等差数列なら)三角関数の和を計算できる:

k=0∑nsin(θ+kϕ)=sin2ϕsin(2(n+1)ϕ)sin(θ+2nϕ)k=0∑ncos(θ+kϕ)=sin2ϕsin(2(n+1)ϕ)cos(θ+2nϕ)

→位相が等差数列である三角関数の和の公式

tan1∘

は有理数か?

→tan1°、sin1°、cos1°が無理数であることの証明

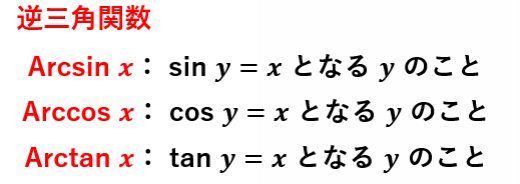

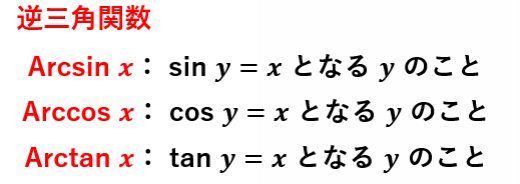

逆三角関数

逆三角関数(Arcsin,Arccos,Arctan)とは,三角関数 sinx,cosx,tanx の逆関数のことです。

→逆三角関数(Arcsin,Arccos,Arctan)の意味と性質

京都大学理系数学 2023 大問6

p を 3 以上の素数,θ を実数とする。

- cos3θ と cos4θ を cosθ の式として表せ。

- cosθ=p1 のとき,θ=nm⋅π となるような正の整数 m,n が存在するか否かを理由を付けて説明せよ。

→京大2023大問6とチェビシェフ多項式

問題(防衛医科2024)

△ABC があり ∠A=185π,∠B=95π,∠C=6π である。辺 BC 上に ∠BAD=6π を取り B から辺 AC に下した垂線との交点を H とし BH と AD の交点を E とする。

- tan3πtan94πtan185πtan187π を求めよ。

- ∠CEH を求めよ。

→tan を用いた図形の問題~防衛医科2024から

(i)

A+B+C=π

のとき

tanA+tanB+tanC=tanAtanBtanC

(ii)

α+β+γ=2π

のとき

tanα1+tanβ1+tanγ1=tanαtanβtanγ1

(iii)

A+B+C=π

のとき

tanA1+tanB1+tanC1=4Sa2+b2+c2

→タンジェントの美しい関係式(tanA+tanB+tanC=tanAtanBtanC)

三倍角の公式

sin3θ=−4sin3θ+3sinθ

cos3θ=4cos3θ−3cosθ

→三倍角の公式:基礎からおもしろい発展形まで

内接円の半径と外接円の半径の関係

三角形

ABC

の内接円の半径を

r, 外接円の半径を

R

とするとき,

- r=4Rsin2Asin2Bsin2C

- R≧2r(オイラーの不等式)

→外接円の半径と内接円の半径の関係

三角形の内角における和積・積和公式

A+B+C=π

のとき以下が成立する:

-

sin 和積:

sinA+sinB+sinC=4cos2Acos2Bcos2C

-

sin 積和:

sinAsinBsinC=41(sin2A+sin2B+sin2C)

-

cos 和積:

cosA+cosB+cosC=4sin2Asin2Bsin2C+1

-

cos 積和:

cosAcosBcosC=−41(cos2A+cos2B+cos2C+1)

→三角形の内角における和積公式

オイラーの公式

n=1∏∞cos(2nx)=cos2xcos4xcos8x⋯=xsinx

→ヴィエトの無限積の公式

フーリエ変換

可積分関数 f(x) のフーリエ変換(Fourier transform)f^(ξ) を

f^(ξ)=∫−∞∞f(x)e−ixξdx

と定める(可積分関数とは ∫−∞∞∣f(x)∣dx<∞ を満たす関数のこと)。

→フーリエ変換の意味と応用例

三角関数の基本極限公式

x→0limxsinx=1x→0limx21−cosx=21x→0limxtanx=1

→三角関数 (sin,cos,tan) の極限まとめ