行列式の基本的な定義・性質・意味

更新

行列式とは,正方行列に対して決まる重要な量(スカラー)である。行列 の行列式を や と表す。例えば

の行列式は, となる。

この記事では,行列式の定義と性質について解説します。

行列式の定義

行列式の定義

まずは,行列式の定義をきちんと解説します。

定義自体は抽象的で分かりにくいと思いますが, 行列, 行列の場合は簡単に計算できます。

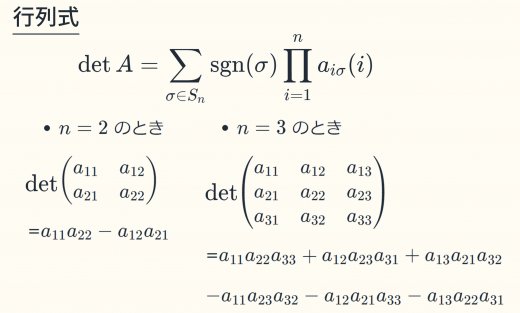

を 行列として 成分を とする。このとき,行列式を と定める。

- は 次置換群です。つまり は から の置換(順列)を表します。 というのは,「 次の全ての置換に関して和を取る」ことを表しています。→ 対称群と交代群の基本的な性質

- は置換の符号を表しています。奇置換なら,偶置換なら です。置換については→置換の基礎(互換・偶置換・奇置換・符号の意味)を参照して下さい。

サイズ2,サイズ3の場合の行列式の公式

サイズ2,サイズ3の場合の行列式の公式

置換による行列式の定義は分かりにくいので,小さいサイズの行列を例に確認してみます。

記法

置換 は というように,上の段に を,下の段に の移動先を書くことで表現します。

行列の行列式

公式

の行列式は, である。

の元( の置換)は の2つなのでそれに従って行列式には二つの項が出てきます。

であるため, となります。

行列の行列式

公式

の行列式は,

である。

の置換(並べ替え)は6つなので,それに従って行列式には6つの項が出てきます。例えば三項目は という置換に対応しています。置換の符号によってそれぞれの項がマイナスかプラスかが決まります。

同様に 次の行列の行列式には項数が 個出てくるのでもはや書き下すのは厳しいです。 次の行列式には 個の項が登場します。

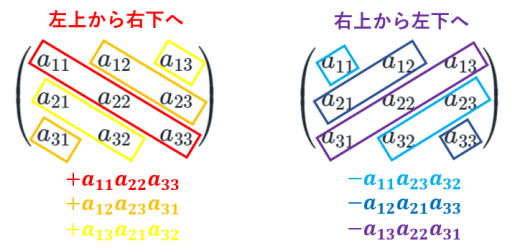

サラスの公式

行列の行列式には,サラスの公式という式があります。

3×3の行列の行列式は

「左上から右下にかけて足す」「右上から左下にかけて足す」

という方法で計算できる。

行列式の基本的な性質

行列式の基本的な性質

行列式の性質を解説していきます。

基本的な3つの性質

性質1:単位行列 に関して

性質2(交代性): 列と 列を交換すると行列式は 倍される。

性質3(多重線形性):一つの列以外固定して一つの列の関数と見たときに線形性が成立する。

※ 性質2,3は,列を行に変えても成立します。

具体的に計算して確認してみましょう。

まずは簡単に行列式を計算してみましょう。

列を入れ替えた行列式を計算してみましょう。

性質1

計算するだけ。

性質2

行列 の 列と 列を入れ替えたものを とおく。

を と の互換とする。

と に注意すると

性質3

とおくことにする。

転置行列

転置しても行列式は変わらない。

→ 転置行列

一般に行列 の 成分を と書くことにする。

このとき, であるため,

ここで各項に現れる添え字の組 を適当に並べると となる。

集合 は と対応付けることで と一致するため, となる。

積の分解

証明は省きます。多重線型性を繰り返し用いることになります。

同じ列(行)を持つ行列

同じ列(行)を持つ行列の行列式は である。

行列 は 列目と 列目が同じであるとする。

列目と 列目を入れ替えた行列の行列式は 倍になるため が成立する。よって となる。

列基本変形・行基本変形との関係

行列式の計算において,この性質が最も重要です。

ある列の定数倍を別の列に足しても行列式は変わらない。

つまり が成り立つ。

※ この性質も列を行に変えても成立します。

行列式の多重線型性から

2項目は,前述した行列式の性質5から である。こうして示された。

線型独立・従属との関係

行列 を 個の列ベクトルを並べたもの とおく。

このとき次が成り立つ。

- が線型独立である場合, である。

- が線型従属である場合, である。

証明は上述した行列式の性質6を繰り返し用いることで証明できます。

正則行列であることと,行列式が ではないことは同値である。

行列式の普遍性

行列式の普遍性

実は行列式の性質1~3が行列式における本質的な性質です。

というのも,3つの性質を満たす写像は行列式のみになります。つまり行列式とは上記の3つの性質を満たすものと定義することもできます。

上述した性質1~3を満たす写像として行列式を定義することができる。

具体的には, 行列から複素数への写像 が

- 単位行列を に写す

- 交代性

- 多重線型性

を満たす場合,それは行列式と同値である。

このように与えられた性質を満たす概念が一意に定まるとき,それを普遍性といいます。

行列式の意味(平行六面体の体積)

行列式の意味(平行六面体の体積)

行列式の非常に美しい性質(図形的な意味)です。

行列 を縦ベクトルを 本並べたものと見ます:

すると,

たちが張る平行六面体の体積は行列式(の絶対値)と一致します。

の場合,二本のベクトルが張る平行四辺形の面積の半分が三角形の面積。

の場合,三本のベクトルが張る平行六面体の体積の 倍が四面体の体積です。 →サラスの公式

の場合,そもそも 次元空間中の立体の体積ってなんだ?って話になってしまいますが詳細は割愛します。

なお,この性質を使って行列式を定義することもできます。すなわち,列ベクトルたちが張る平行六面体の(符号付き)体積が行列式であると定義します。これが行列式の3つ目の定義(「行列式3」とする)です。

3つの定義

3つの定義

「行列式1(置換)」「行列式2(3つの性質)」「行列式3(体積)」の定義はいずれも同値です。

- 1を認めれば2は簡単に確かめられます。

- 2を認めたときに1を導くのはけっこう大変ですが計算でできます。

- 符号付き体積が3つの性質を満たすことも確認できるので2と3は同値です。

よってどれを定義と思ってもOKです。一つの定義に固執することなく行列式は行列に関する重要な量でいろいろな見方があると覚えておきましょう。

私は置換による定義が好きです。

Tag:数検1級の範囲と必要な公式まとめ