検算テクニック に関する19記事をまとめました。くわしくは各リンク先を見てください。

(i)1辺の長さが

a

の正三角形の面積

S

は,

S=43a2

(ii)1辺の長さが

a

の正四面体の体積

V

は,V=122a3

→正三角形の面積,正四面体の体積を求める公式

三角関数の 00 不定形の極限を求める問題は,マクローリン展開を用いた多項式近似で素早く解くことができる。

→三角関数の不定形極限を機械的な計算で求める方法

覚えておくと便利な常用対数

- log102≒0.3010

- log103≒0.4771

- log107≒0.8451

- logex≒2.3log10x

→常用対数の覚え方と検算への応用

∫eaxcosbx dx=a2+b2eax(acosbx+bsinbx)+C

∫eaxsinbx dx=a2+b2eax(asinbx−bcosbx)+C

→三角関数と指数関数の積の積分を一発で求める公式

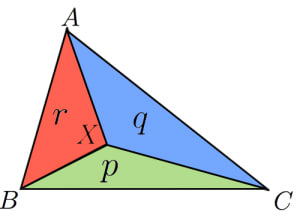

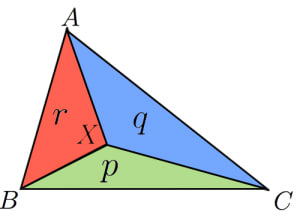

三角形

ABC

内に点

X

があり,pXA+qXB+rXC=0

が成立するとき,面積比は

△XAB:△XBC:△XCA=r:p:q

→ベクトルの定番問題を一瞬で解く公式

xy 座標平面における直線の方程式には,いくつかの表し方がある。

- y=mx+n(傾きと切片による表現)

- ax+by+c=0(一般形)

→直線の方程式の一般形が嬉しい3つの理由

検算は,数学の試験で高得点を取るためにとても重要です!

→検算の重要性と具体的なテクニック5つ

三次関数のグラフの対称性

三次関数のグラフに関して以下の性質が成り立つ:

-

変曲点に関して点対称である

-

図において,A,B,C,D,E

は等間隔に並んでいる(4等分の法則)

(C

は変曲点,B,D

は極大,極小点,A,E

は極大,極小点と同じ高さの点の

x

軸への射影)

→三次関数の対称性と4等分の法則

テクニック1

y=g(x)f(x)

が

x=α

で極値を取るとき,g′(α)=0

ならその値は

g′(α)f′(α)

である。

→分数関数の極値を求める2つのテクニック

ロピタルの定理の概要

x→alimg(x)f(x)

が

00

または

∞∞

の不定形で「ある条件」を満たせば,

x→alimg(x)f(x)=x→alimg′(x)f′(x)

→ロピタルの定理の条件と例題

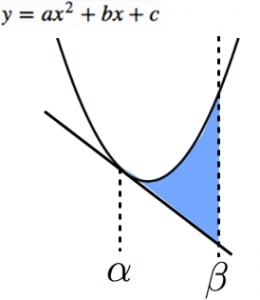

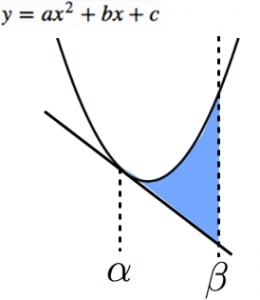

1/3公式

- 放物線 y=ax2+bx+c

- 放物線と x=α で接する接線

- x=β

という3つのグラフで囲まれた部分の面積は,

3∣a∣∣β−α∣3

→1/3公式と1/12公式の意味と証明【二次関数・三次関数と面積】

トレミーの定理

円に内接する四角形

ABCD

において,

AB×CD+AD×BC=AC×BD

が成立する。これをトレミーの定理と言う。

→トレミーの定理とその3通りの証明,応用例

攪乱順列(完全順列)の個数

n≧2 とする。1 から n までの整数を並び替えてできる順列のうち,すべての i について「i 番目が i でない」を満たすものの個数 an は

an=n!k=2∑nk!(−1)k

→攪乱順列(完全順列)の個数を求める公式

同じものを含む円順列の個数はバーンサイドの公式を使って求めることができる:

円順列の個数=∣G∣1g∈G∑ϕ(g)

→同じものを含む円順列の裏技公式

三項間漸化式の特性方程式の解を

α,β

とおくと,漸化式の一般項は

an=Aαn+Bβn

と表される。A,B

は初期条件から求める。

→三項間漸化式の3通りの解き方

ラグランジュの三角恒等式(Lagrange's trigonometric identities)

(位相が等差数列なら)三角関数の和を計算できる:

k=0∑nsin(θ+kϕ)=sin2ϕsin(2(n+1)ϕ)sin(θ+2nϕ)k=0∑ncos(θ+kϕ)=sin2ϕsin(2(n+1)ϕ)cos(θ+2nϕ)

→位相が等差数列である三角関数の和の公式

シンプソンの公式

f(x)

が3次以下の関数のとき,

∫abf(x)dx=6(b−a){f(a)+4f(2a+b)+f(b)}

→シンプソンの公式の証明と例題

O(0,0,0),A(x1,y1,z1),B(x2,y2,z2),C(x3,y3,z3) を頂点とする四面体の体積は 61∣detM∣ となる。

→四面体の体積を求める2つの公式with行列式

対称式の展開した式に,ka2 という項があれば kb2,kc2 という項もあります。 ka2b という項があれば kab2,kb2c,kbc2,kc2a,kca2 もあります。

→対称式を素早く正確に展開する3つのコツ