別の証明も見てみましょう。外接円の半径と三角形の面積公式

S=4Rabc

を用いて R の議論に置き換えて証明します。

パート1:式を簡単にする

以下,BC=a,CA=b,AB=c とおく。

△ABC の外接円の半径を R とすると

S=4Rabc

である。→ 外接円の半径と三角形の面積の関係(S=abc/4R)

これにより

916S2(a21+b21+c21)=9R21(a2b2+b2c2+c2a2)

である。

よって,示すべき不等式は

9R2(AP2+BP2+CP2)≧a2b2+b2c2+c2a2

である。

パート2:左辺の処理

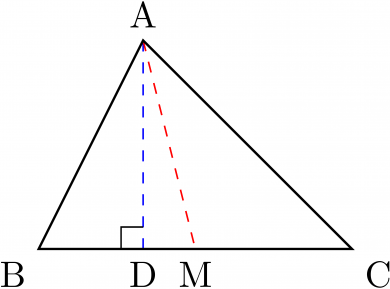

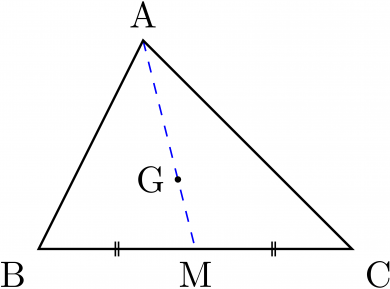

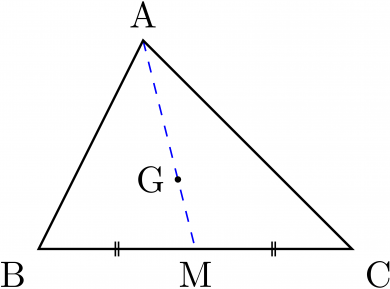

ここでも 三角形の頂点からの距離の2乗和は重心で最小になることを活用して P を消します。

その後,重心と頂点の距離が

AG=92b+2c−a

と計算できることを用いて処理します。

実は R も同様に計算できます。

AG2+BG2+CG2 を a,b,c で表す。

三角形の頂点からの距離の2乗和は重心で最小になるため,

AP2+BP2+CP2≧AG2+BG2+CG2

である。(証明は前述の通り)

中線定理より

AB2+AC2=2(AM2+BM2)

である。整理することで

AM2=2AB2+AC2−2BM2=42b2+2c2−a2

を得る。

AMAG=32 であるため

AG2=92b2+2c2−a2

である。

同様に BG,CG も計算できるため,

AG2+BG2+CG2=3a2+b2+c2

である。

よって

AP2+BP2+CP2≧3a2+b2+c2

を得る。

R の処理

一般に

9R2≧a2+b2+c2

が成立する。これを証明する。

△ABC の外心を O とおく。

3R2=AO2+BO2+CO2

である。

前述した事実を P=O で考えると

3R2=AO2+BO2+CO2≧AG2+BG2+CG2=3a2+b2+c2

が成り立つ。こうして題意は示された。

この事実はライプニッツの不等式と呼ばれます。詳しくは ライプニッツの不等式の3通りの証明 をご覧ください。

パート3:結論

上述したことから

9R2(AP2+BP2+CP2)≧31(a2+b2+c2)2

を得る。なお,等号成立は △ABC が正三角形かつ P が重心と一致するときである。

さて,

(a2+b2+c2)2−3(a2b2+b2c2+c2a2)=a4+b4+c4−a2b2−b2c2−c2a2=21{(a2−b2)2+(b2−c2)+(c2−a2)}≧0

(等号成立は a=b=c)であるため,

31(a2+b2+c2)2≧a2b2+b2c2+c2a2

を得る。

これらをまとめることにより,示すべき不等式

9R2(AP2+BP2+CP2)≧a2b2+b2c2+c2a2

が得られる。

三角形にまつわる色々な知識を総動員して証明ができました。計算幾何のおもしろい問題でしたね。