問1

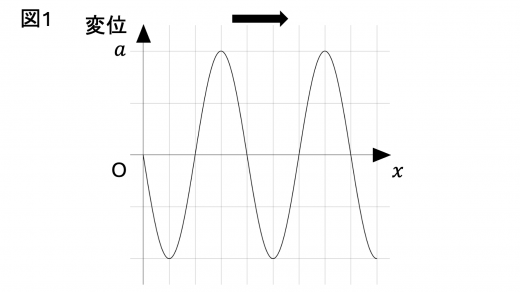

問 1 は入射波と反射波の合成の問題です。

(1)

時刻 t t t x x x f i n ( t , x ) f_{in} (t, x) f in ( t , x )

x = 0 x = 0 x = 0

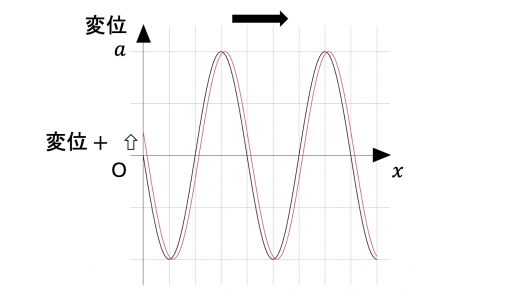

上図の黒線は t = 0 t =0 t = 0 t t t x = 0 x = 0 x = 0 t = 0 t = 0 t = 0 f i n ( t , 0 ) f_{in} (t, 0) f in ( t , 0 ) sin \sin sin a a a T T T ω \omega ω 正弦波の意味,特徴と基本公式 )

ω = 2 π T

\omega = \dfrac{2 \pi}{T}

ω = T 2 π

したがって,x = 0 x = 0 x = 0

f i n ( t , 0 ) = a sin ( ω t ) = a sin ( 2 π t T )

f_{in} (t, 0) = a \sin{(\omega t)}

= a \sin{\left(2 \pi \dfrac{t}{T} \right)}

f in ( t , 0 ) = a sin ( ω t ) = a sin ( 2 π T t )

と表されます。

(2)

原点での変位が位置 x x x t 0 t_0 t 0 T T T λ \lambda λ v v v

v = λ T

v = \dfrac{\lambda}{T}

v = T λ

ゆえに求める時間 t 0 t_0 t 0

t 0 = x v = x λ T

t_0 = \dfrac{x}{v} = \dfrac{x}{\lambda} T

t 0 = v x = λ x T

となります。

(3)

(1)・(2) より,時刻 t t t x x x f i n ( t , x ) f_{in} (t, x) f in ( t , x )

f i n ( t , x ) = f i n ( t − t 0 , 0 ) = a sin { 2 π ( t T − x λ ) }

\begin{aligned}

f_{in} (t, x) &= f_{in} (t - t_0, 0) \\

&= a \sin{\left\{2 \pi \left( \dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda} \right) \right\}}

\end{aligned}

f in ( t , x ) = f in ( t − t 0 , 0 ) = a sin { 2 π ( T t − λ x ) }

と表すことができます。

(あ)

固定端反射では,反射波の位相は入射波と比べて (ウ) π \pi π 入射波と反射波(固定端反射・自由端反射) )。

一方,自由端反射では,反射波の位相と入射波の位相にずれはありません。

(4)

図 2 より OH = 7 4 λ \text{OH} = \dfrac{7}{4} \lambda OH = 4 7 λ t 0 ′ t_0' t 0 ′

t 0 ′ = OH − OX v = 7 4 λ − x λ T = ( 7 4 − x λ ) T

t_0' =\dfrac{\text{OH} - \text{OX}}{v} = \dfrac{\dfrac{7}{4} \lambda - x}{\lambda} T = \left( \dfrac{7}{4} - \dfrac{x}{\lambda} \right) T

t 0 ′ = v OH − OX = λ 4 7 λ − x T = ( 4 7 − λ x ) T

と求められます。

(5)

時刻 t t t x x x f r e ( t , x ) f_{re} (t, x) f re ( t , x )

まず,時刻 t t t x = x H = 7 4 λ x = x_H = \dfrac{7}{4} \lambda x = x H = 4 7 λ f r e ( t , x H ) f_{re} (t, x_H) f re ( t , x H )

まず,時刻 t t t x H x_H x H

f i n ( t , x H ) = a sin { 2 π ( t T − 7 4 ) } = a sin ( 2 π t T − 7 2 π ) = a sin ( 2 π t T + π 2 ) = a cos ( 2 π t T )

\begin{aligned}

f_{in} (t, x_H) &= a \sin{\left\{2 \pi \left( \dfrac{t}{T} - \dfrac{7}{4} \right) \right\}} \\

&= a \sin{\left( 2 \pi \dfrac{t}{T} - \dfrac{7}{2} \pi \right)} \\

&= a \sin{\left( 2 \pi \dfrac{t}{T} + \dfrac{\pi}{2} \right)} \\

&= a \cos{\left( 2 \pi \dfrac{t}{T} \right)}

\end{aligned}

f in ( t , x H ) = a sin { 2 π ( T t − 4 7 ) } = a sin ( 2 π T t − 2 7 π ) = a sin ( 2 π T t + 2 π ) = a cos ( 2 π T t )

時刻 t t t x H x_H x H π \pi π

f r e ( t , x H ) = a cos ( 2 π t T + π ) = − a cos ( 2 π t T )

f_{re} (t, x_H) = a \cos{\left( 2 \pi \dfrac{t}{T} + \pi \right)} = - a \cos{\left( 2 \pi \dfrac{t}{T} \right)}

f re ( t , x H ) = a cos ( 2 π T t + π ) = − a cos ( 2 π T t )

さらに,(4) より,時刻 t t t x H x_H x H

f r e ( t , x ) = f r e ( t − t 0 ′ , x H ) = − a cos { 2 π ( t T + x λ − 7 4 ) } = − a cos { 2 π ( t T + x λ ) + π 2 } = a sin { 2 π ( t T + x λ ) }

\begin{aligned}

f_{re} (t, x) &= f_{re} (t - t_0', x_H) \\

&= - a \cos{\left\{2 \pi \left( \dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda} - \dfrac{7}{4} \right) \right\}} \\

&= - a \cos{\left\{2 \pi \left( \dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda} \right) + \dfrac{\pi}{2} \right\}} \\

&= a \sin{\left\{2 \pi \left( \dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda} \right) \right\}}

\end{aligned}

f re ( t , x ) = f re ( t − t 0 ′ , x H ) = − a cos { 2 π ( T t + λ x − 4 7 ) } = − a cos { 2 π ( T t + λ x ) + 2 π } = a sin { 2 π ( T t + λ x ) }

(6)

時刻 t t t x x x g ( t , x ) g (t, x) g ( t , x )

g ( t , x ) = f i n ( t , x ) + f r e ( t , x ) = a sin { 2 π ( t T − x λ ) } + a sin { 2 π ( t T + x λ ) }

\begin{aligned}

g (t, x) &= f_{in} (t, x) + f_{re} (t, x) \\

&= a \sin{\left\{2 \pi \left( \dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda} \right) \right\}} + a \sin{\left\{2 \pi \left( \dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda} \right) \right\}} \\

\end{aligned}

g ( t , x ) = f in ( t , x ) + f re ( t , x ) = a sin { 2 π ( T t − λ x ) } + a sin { 2 π ( T t + λ x ) }

簡単のため 2 π t T = θ t , 2 π x λ = θ x 2 \pi \dfrac{t}{T} = \theta_t, 2 \pi \dfrac{x}{\lambda} = \theta_x 2 π T t = θ t , 2 π λ x = θ x

g ( t , x ) = a sin ( θ t + θ x ) + a sin ( θ t − θ x ) = 2 a sin θ t cos θ x

\begin{aligned}

g (t, x) &= a \sin{(\theta_t + \theta_x)} + a \sin{(\theta_t - \theta_x)} \\

&= 2 a \sin{\theta_t} \cos{\theta_x}

\end{aligned}

g ( t , x ) = a sin ( θ t + θ x ) + a sin ( θ t − θ x ) = 2 a sin θ t cos θ x

ゆえに,合成波の振幅の最大値は 2 a 2a 2 a

(い)

合成波の振幅が時刻 t t t 0 0 0

cos θ x = cos ( 2 π x λ ) = 0

\cos{\theta_x} = \cos{\left( 2 \pi \dfrac{x}{\lambda} \right)} = 0

cos θ x = cos ( 2 π λ x ) = 0

点 A 〜 G,すなわち 0 ≤ x λ ≤ 3 2 0 \leq \dfrac{x}{\lambda} \leq \dfrac{3}{2} 0 ≤ λ x ≤ 2 3 x x x

x λ = 1 4 , 3 4 , 5 4

\dfrac{x}{\lambda} = \dfrac{1}{4}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{5}{4}

λ x = 4 1 , 4 3 , 4 5

点 A 〜 G で表現すると,点 B,D,F

(注)点 H も合成波の振幅が常に 0 となります。

問題文の指定では除かれているため注意してください。

問 2

問 2 は光の干渉の問題です。

(7)

屈折の法則 (反射の法則・屈折の法則 ) より,図 3 の入射角 i i i r r r

1 sin ( i ) = n sin ( r ) ∴ sin ( i ) = n sin ( r )

1 \sin{(i)} = n \sin{(r)} \quad \therefore \sin{(i)} = n \sin{(r)}

1 sin ( i ) = n sin ( r ) ∴ sin ( i ) = n sin ( r )

が成り立ちます。

(8)

薄膜の表面で反射した光と薄膜の底面で反射した光が強め合う条件を考えます。

ここで,光が屈折率の異なる2つの媒質 A・B (屈折率 n a , n b n_a, n_b n a , n b

ことに注意します。

上図より,薄膜の表面で反射した光は入射波と反射波の位相が π \pi π

ここで,図 3 より,これらの光の経路差 Δ \Delta Δ λ ′ \lambda' λ ′

1 ⋅ λ = n ⋅ λ ′ ∴ λ ′ = λ n

1 \cdot \lambda = n \cdot \lambda' \quad \therefore \lambda' = \dfrac{\lambda}{n}

1 ⋅ λ = n ⋅ λ ′ ∴ λ ′ = n λ

ゆえに光が強め合う条件は,0 0 0 m m m

Δ λ ′ = n Δ λ = m + 1 2

\dfrac{\Delta}{\lambda'} = n \dfrac{\Delta}{\lambda} = m + \dfrac{1}{2}

λ ′ Δ = n λ Δ = m + 2 1

図 3 より

Δ = 2 d cos ( r ) = 2 d 1 − sin 2 ( r ) = 2 d 1 − 1 n 2 sin 2 ( i )

\begin{aligned}

\Delta &= 2d \cos{(r)} \\

&= 2d \sqrt{1 - \sin^2{(r)}} \\

&= 2d \sqrt{1 - \dfrac{1}{n^2} \sin^2{(i)}}

\end{aligned}

Δ = 2 d cos ( r ) = 2 d 1 − sin 2 ( r ) = 2 d 1 − n 2 1 sin 2 ( i )

となるので,代入・整理して

2 d λ n 2 − sin 2 ( i ) = m + 1 2

\dfrac{2d}{\lambda} \sqrt{n^2 - \sin^2{(i)}} = m + \dfrac{1}{2}

λ 2 d n 2 − sin 2 ( i ) = m + 2 1

となります。

(9)

2 つの反射光が弱め合う条件は,(8) と同様に考えることで,2つの光の経路差が整数 × 波長となるときとなります。(8)と同じように式で表現すると

2 d λ n 2 − sin 2 ( i ) = m

\dfrac{2d}{\lambda} \sqrt{n^2 - \sin^2{(i)}} = m

λ 2 d n 2 − sin 2 ( i ) = m

と表されます。

(10)

λ = 720 \lambda = 720 λ = 720 k k k

2 d 720 [ n m ] n 2 − sin 2 ( i ) = k + 1 2 (1)

\dfrac{2d}{720 [nm]} \sqrt{n^2 - \sin^2{(i)}} = k + \dfrac{1}{2} \tag{1}

720 [ nm ] 2 d n 2 − sin 2 ( i ) = k + 2 1 ( 1 )

と表されます。

波長を徐々に短くして λ = 540 \lambda = 540 λ = 540

2 d 540 [ n m ] n 2 − sin 2 ( i ) = k + 1 (2)

\dfrac{2d}{540 [nm]} \sqrt{n^2 - \sin^2{(i)}} = k + 1 \tag{2}

540 [ nm ] 2 d n 2 − sin 2 ( i ) = k + 1 ( 2 )

さらに波長を短くしていき,次に光が強め合うような光の波長を λ 1 \lambda_1 λ 1 k k k

2 d λ 1 [ n m ] n 2 − sin 2 ( i ) = k + 3 2 (3)

\dfrac{2d}{\lambda_1 [nm]} \sqrt{n^2 - \sin^2{(i)}} = k + \dfrac{3}{2} \tag{3}

λ 1 [ nm ] 2 d n 2 − sin 2 ( i ) = k + 2 3 ( 3 )

これらを n , k , λ n, k, \lambda n , k , λ

まず,λ 1 \lambda_1 λ 1

2 d 540 × 720 2 d = 720 540 = 4 3 = k + 1 k + 1 2 = 2 k + 2 2 k + 1

\dfrac{2d}{540} \times \dfrac{720}{2d} = \dfrac{720}{540} = \dfrac{4}{3} = \dfrac{k + 1}{k + \dfrac{1}{2}} = \dfrac{2k + 2}{2k + 1}

540 2 d × 2 d 720 = 540 720 = 3 4 = k + 2 1 k + 1 = 2 k + 1 2 k + 2

∴ k = 1 (4)

\therefore k = 1 \tag{4}

∴ k = 1 ( 4 )

一方 (1) 式 ÷(3) 式より

2 d 720 × λ 1 2 d = λ 1 720 = k + 3 2 k + 1 2 = 2 k + 3 2 k + 1

\dfrac{2d}{720} \times \dfrac{\lambda_1}{2d} = \dfrac{\lambda_1}{720} = \dfrac{k + \dfrac{3}{2}}{k + \dfrac{1}{2}} = \dfrac{2k + 3}{2k + 1}

720 2 d × 2 d λ 1 = 720 λ 1 = k + 2 1 k + 2 3 = 2 k + 1 2 k + 3

(4) 式を代入して

λ 1 720 = 5 3 ∴ λ 1 = 432 [ nm ]

\dfrac{\lambda_1}{720} = \dfrac{5}{3} \quad \therefore \lambda_1 = 432 [\text{nm}]

720 λ 1 = 3 5 ∴ λ 1 = 432 [ nm ]

有効数字 2 桁で求めると,4.3 × 1 0 2 4.3 \times 10^2 4.3 × 1 0 2

(11)

再び (1) 式に戻ります。問題文より d = 450 d = 450 d = 450

また,角度 i i i tan ( i ) = 13 12 \tan{(i)} = \sqrt{\dfrac{13}{12}} tan ( i ) = 12 13

sin ( i ) = 13 5

\sin{(i)} = \dfrac{\sqrt{13}}{5}

sin ( i ) = 5 13

これらを (1) 式に代入して

900 540 n 2 − ( 13 5 ) 2 = 5 4 n 2 − 12 25 = 1 + 1 2 = 3 2

\dfrac{900}{540} \sqrt{n^2 - (\dfrac{\sqrt{13}}{5})^2} = \dfrac{5}{4} \sqrt{n^2 - \dfrac{12}{25}} = 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}

540 900 n 2 − ( 5 13 ) 2 = 4 5 n 2 − 25 12 = 1 + 2 1 = 2 3

∴ n 2 − 13 25 = 4 5 × 3 2 = 6 5

\therefore \sqrt{n^2 - \dfrac{13}{25}} = \dfrac{4}{5} \times \dfrac{3}{2} = \dfrac{6}{5}

∴ n 2 − 25 13 = 5 4 × 2 3 = 5 6

n > 0 n > 0 n > 0

n = 13 25 + ( 6 5 ) 2 = 49 25 = 7 5 = 1.4

\begin{aligned}

n &= \sqrt{\dfrac{13}{25} + \left( \dfrac{6}{5} \right)^2} \\

&= \sqrt{\dfrac{49}{25}} = \dfrac{7}{5} = 1.4

\end{aligned}

n = 25 13 + ( 5 6 ) 2 = 25 49 = 5 7 = 1.4

有効数字 2 桁で求めると 1.4 1.4 1.4

焦らず丁寧に取り組めば,最後まで解き切ることのできる問題です。

波動の単元の重要知識の確認もできるため,復習にも良いです。